へき地医療とは、過疎地や離島など医療アクセスが困難な地域(へき地)での医療を指します。この記事では、へき地医療の現状や課題、地域別の特徴、都道府県別の対策、遠隔診療の活用、地域医療支援センターの役割などを解説します。へき地医療に興味のある医師や医療従事者の皆さまが、この記事を読むことで、へき地医療に関わる様々な情報が得られ、地域医療の充実や人材確保の一助になれば幸いです。

日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた

「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。

へき地医療とは

へき地医療とは、過疎地や離島など医療機関が少ないへき地での医療サービスの提供に関する取り組みです。ここでいう「へき地」とは、厚生労働省「へき地の医療について」(P.4 へき地保健医療対策におけるへき地の定義)より下記のように定義されています。

へき地とは、「無医地区※1」、「準無医地区※2(無医地区に準じる地区)」などのへき地保健医療対策を実施することが必要とされている地域

※1)無医地区とは、原則として医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点としておおむね半径4kmの区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区

※2)準無医地区とは、無医地区ではないが、これに準じて医療の確保が必要と都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた地区

※3) 「無医地区」及び「準無医地区」を有する都道府県は千葉県、東京都、神奈川県、大阪府を除く43道府県

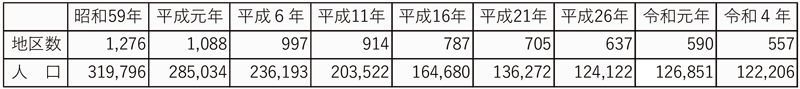

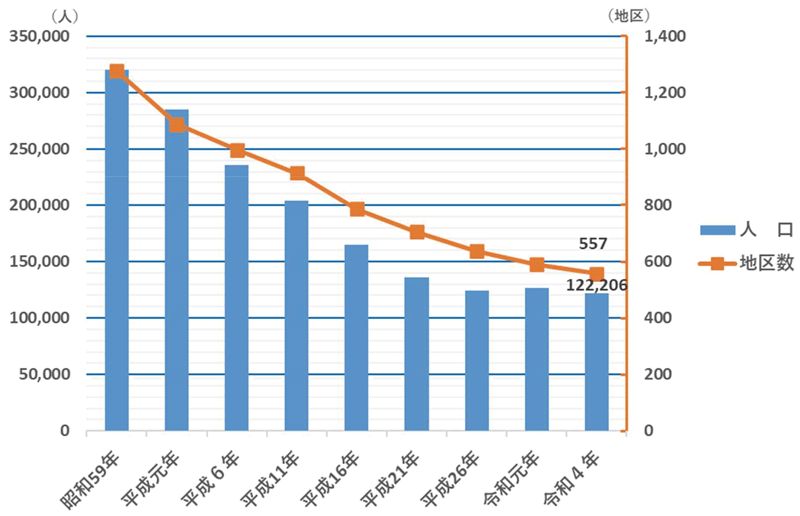

厚生労働省の調査結果によると2022年10月末日の調査では無医地区は、557地区となり、減少傾向が続いています。また無医地区人口も減少傾向で、122,206 人となっています。 ただし、減少しているから良いということではありません。へき地診療所の開設が進んだというプラスの要因もあれば、人口減少により無医地区が減少しているといったマイナスの要因があるなど様々な要因により減少傾向となっています。

【出典】厚生労働省「報道発表資料(令和4年度無医地区等及び無歯科医地区等調査)」(2023年7月)より一部抜粋

へき地医療は、へき地における医療供給体制の整備により、へき地における医療水準の向上を図ることを目的としています。へき地住民の医療ニーズに応えるため、医師や看護師などの医療従事者を確保し、地域医療の充実と医療環境の整備が重要となります。

また、都道府県や市町村が中心となって、へき地医療の体制整備を進めるため、その取り組みは地域によって異なります。全国的に見てもへき地医療の重要性は高まっており、さまざまな支援策が検討されています。

へき地医療の現状と課題

へき地医療において、医師不足や医療機関の減少が深刻な問題となっています。過疎地や離島を中心としたへき地では、救急医療や診療所の運営が困難になることもあります。この課題を解決するために、以下の対策が求められています。

- 医師の確保: 医師の派遣や勤務医制度の整備、地域医師養成プログラムの充実

- 医療機関の充実: へき地診療所やへき地医療拠点病院の設置、遠隔医療システムの導入

- 地域住民の健康意識の向上: 医療情報の提供による住民の健康づくりや疾病予防

さらに、地域別の特性に応じた課題が存在し、それぞれの地域が独自の対策を立案する必要があります。

地域別のへき地医療の特徴

地域別のへき地医療の特徴は、地域の状況や医療ニーズ、医療環境によって異なります。一般的に、過疎地や離島では医師不足や医療機関の減少が深刻であり、これらの地域では特に以下のような取り組みが重要です。

- 地域医師養成プログラムの推進

- 離島や過疎地への医師派遣制度の充実

- 遠隔医療システムの導入

これらの取り組みを通じて、地域別のへき地医療の特徴を踏まえた適切な対策が求められています。

都道府県別のへき地医療対策

へき地医療においては、地域や地区によって異なる課題が存在します。それぞれの都道府県が独自の対策を立案しています。

多くの都道府県では、へき地診療所やへき地医療拠点病院の設置を推進し、地域に密着した支援体制を整えることに力を入れています。

また、医師や看護師の確保にも取り組んでおり、各地区で独自の求人募集や研修プログラムが展開されています。例えば、へき地医療に興味を持つ医師に対し、地域研修を取り入れたプログラムや派遣労働者向けの事前研修、へき地医療の研修会を開くなど、実践的なスキルを身につけるさまざまな機会が提供されています。

さらに、地域住民の医療ニーズに応えるため、保健センターや保健所などの機関が設置され、多様な健康支援が提供されています。市町村や地域が連携して保健活動や医療サービスを展開し、地域住民の生活を支えています。

こうした全国的な取り組みの中で、各都道府県が独自の対策を実施しているため、地域によってはへき地医療の現状が改善されていることが見られます。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない

へき地医療における遠隔診療やオンライン診療の活用

遠隔診療やオンライン診療は、へき地医療において重要な役割を果たしています。これにより、医師が不足する地域や遠隔地でも、医療サービスを受けることが可能になります。

遠隔診療では、専門的な医療機器やネットワークを利用して、遠隔地にある医師と患者さまがコミュニケーションを取りながら診療が行われます。また医師同士で専門的な情報共有を行うなど、遠隔地の医療機関や診療所と連携し、より質の高い医療サービスを提供することができます。

オンライン診療では、インターネット上で医師と患者さまがビデオ通話やチャット機能を使用して診療が行われます。これにより、患者さまは自宅や職場から医療サービスを受けることが可能になり、医療アクセスの向上が図られます。

遠隔診療やオンライン診療は、現在のへき地医療における課題や医師不足を解決するための有効な手段となっており、今後も活用が広がっていくことが期待されます。

日本調剤は医療のオンライン化へ積極的に取り組んでおり、経験豊富な薬剤師が貴院のオンライン化に伴走させていただきます。へき地、遠隔地でのオンライン診療の導入をお考えの方、また何から始めたらいいかわからないといったお悩みをお抱えの方、ぜひ下記より、お気軽にご相談ください。

オンライン診療を実施している多くの病院やクリニックと連携実績がある日本調剤がサポートさせていただきます。

オンライン診療、オンライン服薬指導に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

地域医療支援センターの役割

下記の目的のもと過疎地や離島などの医療ニーズが高まる地域で、地域医療支援センターでは、医療従事者の確保や研修の支援を行っています。

①キャリア形成プログラムの提示とその実行により、医師としての将来に不安を持つことなく地域医療に従事できる勤務環境を提供する。

②各都道府県が実施している医師確保対策の内容等を、支援センターが総合窓口として一元的に提 供することで、医療機関、医師の双方にとって高い利便性を提供できる。

③全都道府県の支援センターが求人情報、研修医募集情報等を発信することで、求人・求職などを 効率的に行うことが可能となる(例えば、首都圏で勤務する医師が、出身地の支援センターの HP にアクセスすることで求人情報を得ることができる等)。

以上の取組を行うことで、地域医療に従事する医師を確保し、その定着を図ることにより、医師の地域偏在を是正することを目的とする。

【出典】厚生労働省「地域医療支援センター運営事業」(2014年8月)より一部抜粋

これらの地域では、医師不足や人口減少により、適切な医療が受けられない問題が深刻です。

地域医療支援センターは、様々な対策を講じて、地域医療の充実を目指しています。まず、医師をはじめとする医療従事者の確保、医師派遣や代診医の確保を行い、診療所や病院の職員を支えます。また、地域医療に携わる医師の研修プログラムや医学生の臨地実習をサポートし、医師たちが活力を持って働けるよう支援しています。

さらに、過疎地や離島の高齢化が進む地域では、地域住民や患者さまに対して、緊急時の搬送や救急医療の提供を行い、適切な医療サービスが継続できるよう努めています。これにより、地域住民の医療アクセスを改善し、生活の質を向上させることができます。

地域医療支援センターは、全国的に厚生労働省の指導の下、各都道府県に設置されており、個々の地域医療ニーズに応じて活動を展開しています。へき地医療の充実に取り組むためには、医師や看護師などの人材確保と育成が重要ですが、地域医療支援センターの働きにより、地域医療の担い手が確保され、地域医療が持続可能な状態になることが期待されています。

へき地医療の効果的な活用

へき地医療の効果的な活用には、医療機関と地域住民の連携が重要です。地域住民は、適切な病院や診療所を知っておく必要がありますし、医療機関は、地域のニーズに応じたサービスを提供することが求められます。

地域医療支援センターや各市町村が提供する情報を活用して、最寄りの診療所や病院を見つけます。また、定期的な健康診断や保健指導を受けることで、早期発見・早期治療につなげることができます。

さらに、地域住民同士が助け合い、情報交換を行うことも重要です。地域の高齢者や障がい者の支援が必要な場合は、地域のボランティア団体や自治体と連携して、適切なケアを提供することが必要です。また救急医療に関する情報も把握しておくことが大切です。緊急時に迅速な対応ができるよう、緊急連絡先や救急車の手配方法を把握しておくことが重要です。

へき地医療の効果的な活用により、地域住民にとって安心して生活できる環境が整い、地域医療の質向上につながります。

へき地医療の利用者向けサービス

へき地医療の利用者向けサービスとして、多くの医療機関や自治体が取り組んでいるものがあります。

まず、遠隔診療やオンライン診療を導入して、遠方の地域住民にも医師の診察や相談が受けられるようにします。これによって、アクセスが難しい地域でも、医療ニーズが満たされることが期待されます。

次に、地域住民のための健康教育や予防医学を推進し、生活習慣病や高齢者の健康管理に役立てます。また、定期的な健康診断や子どもの発育相談、予防接種など、地域住民の健康維持に必要なサービスを提供しています。

さらに、高齢者ケアや在宅医療を充実させることで、自宅での医療支援を可能にしています。これにより、病院に行くことが困難な高齢者や障がい者にも、質の高い医療サービスを提供できます。

最後に、多言語対応や視覚・聴覚障がい者向けのサポートも充実しており、さまざまなニーズに対応できるよう努めています。

これらの利用者向けサービスは、へき地医療において地域住民の健康や生活の質を向上させる上で、重要な役割を果たしています。地域医療の充実と利用者向けサービスの拡充が進むことで、へき地医療が充実し、地域住民の満足度も向上することが期待されています。

地域住民への医療情報提供

地域住民への医療情報提供においては、地域住民のニーズに合わせた適切な情報提供が重要です。その理由は、医療情報のアクセシビリティ向上により、地域住民の医療意識が高まり、健康意識向上による疾病予防や、病気になった際には適切な診療を受ける機会が増えるからです。過疎地や離島・減少かつ高齢化が進む人口の地域では、地方自治体や都道府県が、地域住民向けに医療情報を提供し、適切な診療を受けるための支援を行うことが求められます。

このような地域医療情報提供のための具体的な対策としては、保健所や地域包括支援センターが地域住民の健康状態や疾患に関する情報を収集・提供し、医療機関と連携して適切な診療を促すことがあげられます。

地域住民が医療情報にアクセスしやすくなるよう、ネット上での情報提供なども充実させることが重要です。これにより、地域住民の医療意識が向上し、適切な受診が可能となります。

へき地医療の展望とまとめ

へき地医療の今後の展望としては、医師や看護師の不足を解消し、地域住民に適切な医療を提供できる体制の整備が重要です。具体的には、医師・看護師の確保を促す政策や制度、医療機関と自治体との連携を強化し、地域住民にとって利便性の高い医療環境を実現することが求められます。

また、地域によっては医療アクセスの困難さや、過疎化が進む中での医療ニーズの多様化に対応するため、地域住民の健康状態やニーズに応じた医療情報提供が重要です。

これらの課題に対処するためには、地域医療計画の策定や実行、医療機関間の連携強化、医療従事者の養成や配置など多岐にわたる取り組みが必要です。

へき地医療の展望は、適切な医療体制の整備と地域住民の健康状態への対応力向上が重要であり、これを実現するための取り組みが求められるでしょう。

最後に、この問題に取り組むため、関連情報を集め、自治体や医療機関と協力しながら、地域住民に適切な医療を提供できるように努めていくことが重要です。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない