本記事では、へき地医療の定義や特徴に触れ、地域ごとの実態や医師不足がもたらす影響、厚生労働省の施策や事例を交えつつ、支援事業と今後の取り組みについて解説します。へき地医療の現状について理解を深め、対策を講じることは医療従事者にとって重要な課題の1つと言えるでしょう。これらの情報を活用し、より良いへき地医療の実現に向けてお役立ていただけますと幸いです。

日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた

「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。

へき地医療:現状と課題の概要

へき地医療は、地域の医療ニーズに対応するために行われる医療サービスです。一部地域では、医師や医療従事者の不足が問題となっており、適切な医療が提供できない場合があります。本記事では、へき地医療の現状と課題について概要を説明します。具体的には、へき地医療の定義や特徴、地域ごとの実態、そして医師不足がもたらす影響について触れます。

へき地医療の特徴

へき地医療とは、地理的・交通的条件が厳しい地域や、医療施設が不足している地域での医療サービスのことです。特徴として、以下の点が挙げられます。

- 地理的条件が厳しい(例:山間部や離島)

- 交通アクセスが悪い

- 遠隔地では適切な診療を受けることが困難

- 医療機関や医師の確保が難しい

これらの条件下で、地域住民に対して適切な医療サービスを提供するため、政府や自治体が様々な支援策や事業を展開しています。

地域ごとのへき地医療実態

地域ごとのへき地医療実態は、地理的条件や人口密度によって異なります。過疎地や山間部では交通アクセスが悪く、医療従事者の確保が難しいことから、診療所や医療機関が不足しています。また、離島部では医療機関が限られているため、住民は遠方の病院を利用せざるを得ない状況があります。地域ごとに抱える問題が異なるため、政府や自治体は状況に応じた対策を講じています。

医師不足がもたらす影響

へき地医療における医師不足は、地域住民の生活に大きな影響を与えます。まず、遠方の病院に通院しなければならないため、通院負担が増します。また、治療や診断が遅れることで、病状が悪化するリスクが高まります。さらに、医師不足により病院が閉鎖されると、地域医療の提供体制が崩れる恐れがあります。このような問題を解決するため、国や自治体は医師確保や研修制度の整備、遠隔診療の普及など、様々な対策を実施しています。

へき地医療対策:政策と支援事業

へき地医療対策は、国や地方自治体が主導し、地域の医療ニーズに応じた支援を行っています。これにより、へき地における医師不足や診療所の整備などの問題を解決し、地域住民の生活を支えています。

具体的な対策として、厚生労働省が主導する施策、地域ごとの医師確保計画、そして離島・山間地域向けの医師派遣制度があり、これらの施策は利用者や関係者の声に基づいて継続的に改善が図られています。

厚生労働省のへき地対策施策

厚生労働省は、へき地での医療機関の設置や医師の確保に向けた取り組みをサポートしています。具体的な施策として、診療所への助成金提供や研修制度の整備などが挙げられます。また、遠隔地域での医療提供を行うため、医師、看護師などの派遣やオンライン診療システムの導入も行っています。さらに、医療従事者の働きやすい環境を整える施策も実施しており、労働時間の短縮や休暇制度の改善などが進められています。

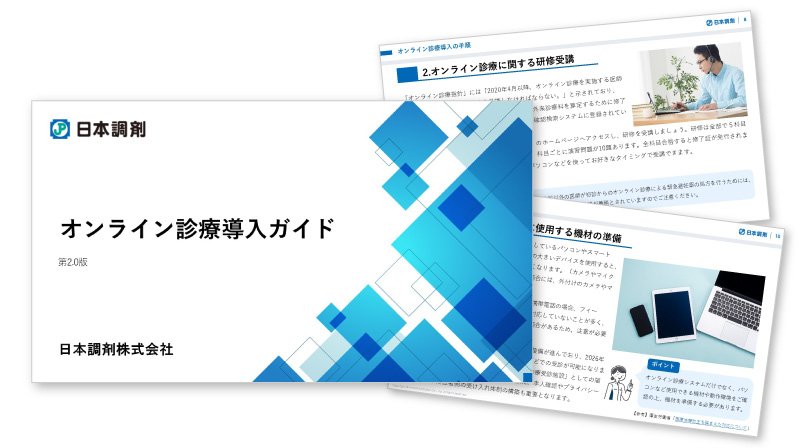

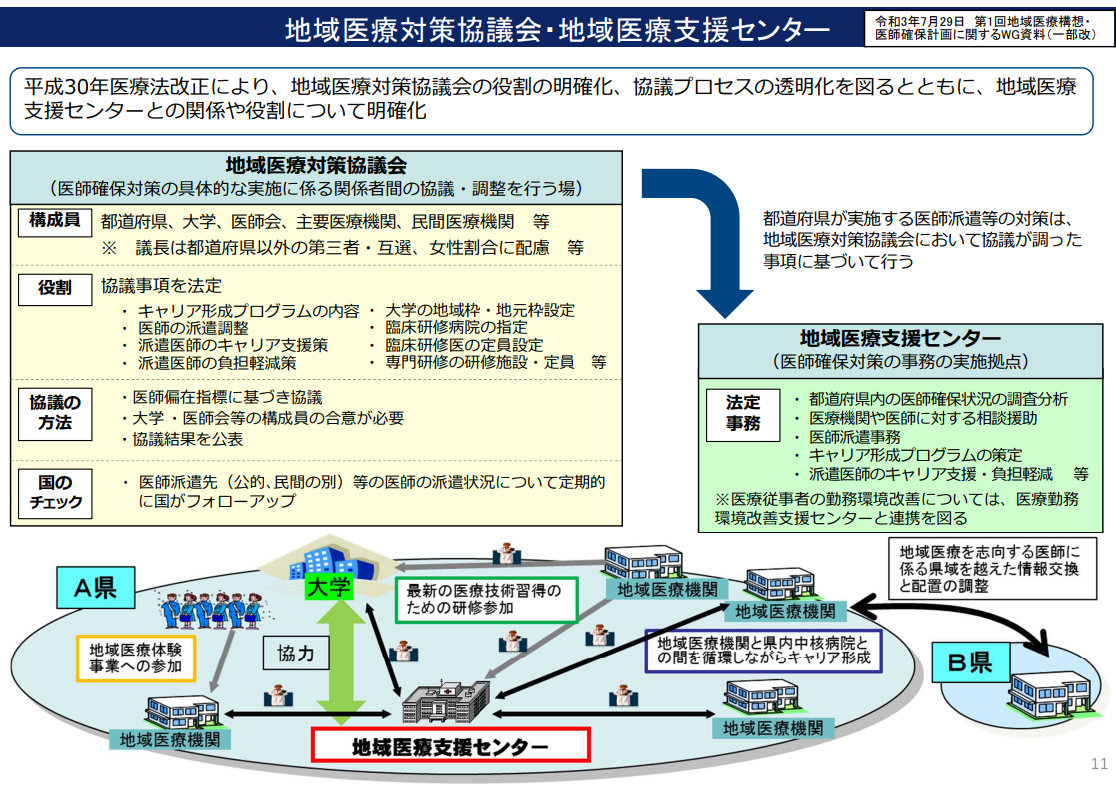

地域ごとの医師確保計画の概要

地域ごとの医師確保計画は、各都道府県が地域の医療ニーズに応じて策定する計画です。これにより、人口減少や高齢化が進む地域でも医療ニーズに対応した医師確保が可能になります。具体的な取り組みとして、医学生や研修医への地域医療の魅力を伝えるキャンペーンや、地元出身の医師の復職支援が行われています。

また、地域医療に貢献する医師や看護師に対する報酬の見直しや、住宅手当などの福利厚生の充実も進められているところです。

【出典】厚生労働省「へき地の医療提供体制について」(2023月12月)より一部抜粋

離島・山間地域への医師派遣制度

離島・山間地域への医師派遣制度は、医療機関が継続的に医師を確保するための仕組みです。これにより、医療ニーズが高まる季節や、急遽、医師の欠員が出た際にも迅速に対応することができます。医師派遣制度では、医師の勤務環境の整備や待遇の改善が図られています。

また、短期間だけ勤務する代診医師を活用することで、医師不足を解消し、地域住民の健康をサポートしています。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない

へき地医療の取り組み事例

へき地医療の取り組み事例は、遠隔診療活用や地域医療連携、無料研修プログラムを活用した医師養成など、さまざまな方法で地域の医療環境を改善しています。これらの取り組みは、地域の方々に安心して医療サービスを利用してもらうための効果的な対策となっており、今後も多くのへき地で実施されることが期待されます。

遠隔診療活用による医療環境改善

遠隔診療活用は、へき地医療の取り組みの一例であり、医療機関が限られている地域においても、遠隔地の専門医が診察や指導を行うことが可能になります。このようなシステムにより、交通アクセスが難しい地域や医師不足の地域でも、適切な医療サービスが提供できるようになり、地域住民の健康状態の改善につながります。また、遠隔診療は災害時や感染症の流行時にも役立ち、医療現場の効率化や患者さまの安全確保に貢献しています。

日本調剤では厚生労働省より公開された事例集より2事例をピックアップし、オンライン診療の運用面を中心にまとめた資料をご用意しております。こちらもあわせてご活用ください。

地方のオンライン診療導入/運用~厚生労働省の事例集を例に~

【この資料で分かること】

- 通常の診療と同じようにオンライン診療を進めるコツ

- 診療手順内でのオンライン診療特有のポイント

- オンライン診療をスタッフ(職員)に協力してもらう方法

- オンライン診療の対象としている患者さまの特徴

地域医療連携によるサービス向上

地域医療連携によるサービス向上は、地域の医療機関や福祉施設、行政機関が協力し、患者さまのニーズに応じた医療サービスを提供することを目指しています。具体的には、患者さまの病状や家庭環境に応じて、最適な医療機関への紹介や在宅医療支援、リハビリテーションプログラムの提供など、総合的なケアが可能となります。これにより、患者さまの生活の質の向上や医療費の削減に寄与し、地域医療の充実につながります。

【出典】厚生労働省「へき地の医療提供体制について」(2023月12月)より一部抜粋

無料研修プログラムを活用した医師養成

無料研修プログラムを活用した医師養成は、へき地医療の医師不足解消に向けた取り組みであり、医学生や研修医に対して、へき地医療に特化した研修を無料で提供しています。この無料研修プログラムは、へき地での実践的な知識やスキルを身につけることができるため、研修を終えた医師が地域医療に貢献できるようになります。さらに、へき地への医師確保を促進し、地域医療の向上につながることが期待されています。

へき地医療に関わる法人・機関紹介

へき地医療に関わる法人や機関は、医療従事者の確保や地域医療の整備、研修プログラム提供などさまざまな活動を行っています。具体的には、医師や看護師の派遣や後方支援、へき地向けの医療機器の開発・製造、診療所やクリニックの運営支援などです。また、国や都道府県レベルでの対策も進められており、交通アクセスの整備や生活環境の向上、医療情報と資源の共有が推進されています。

へき地医療を支援する公的機関

公的機関によるへき地医療の支援は、厚生労働省や国立病院機構などの中央機関をはじめ、都道府県知事や地域の保健医療機関が関与しています。その具体的な取り組みとして、医師の確保や病院・診療所の整備、医療従事者の研修や人材派遣などが挙げられます。また、へき地における医療の質向上を目指し、実態調査や研究が行われています。さらに、厚生労働省は離島や山間地域における医療体制の改善に向けた施策も策定しており、必要に応じて支援策を見直し・強化しています。

まとめ:へき地医療対策の今後の課題と展望

へき地医療対策の今後の課題は、医療従事者の確保や働きやすい環境の整備、地域住民のニーズに適した医療サービスの提供など多岐に渡ります。また、地域住民の健康状態を把握し、傾向や特性に応じた対策を立案することが重要です。展望としては、地域社会と協力しながら、医療従事者が十分な手間と資源を持って取り組めるような状況を整えることが求められます。

今後の医療対策の進展に興味がある場合は、関連機関の公式サイトやお住まいの都道府県から提供される情報を活用しましょう。

へき地医療でお困りの際には、お気軽にご相談ください。

オンライン診療、オンライン服薬指導に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない