オンライン診療は自宅にいながら医師の診察を受ける方法として注目されています。スマートフォンやパソコンでビデオ通話を使い、対面と同様に問診や症状確認が可能です。さらに、薬局での直接受け取りや自宅等への配送といった柔軟な薬剤交付方法を提供できることは、患者さまの利便性を高めるとともに、医療機関にとっても多様な診療ニーズへの対応力を高めることにつながります。

本記事では、オンライン診療の予約と受診の流れ、処方箋の発行や配送の手順、決済のポイントなどを整理し、患者さまとクリニック双方にメリットをもたらす方法を解説します。十分な情報を把握することで、安心してオンライン診療を利用できるでしょう。

目次

日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた

「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。

オンライン診療とは?自宅に居ながら診察を受ける医療サービス

オンライン診療は、患者さまが自宅や勤務先から受診でき、移動や待機時間の軽減につながります。予約や問診の環境を整えることで、発熱や感染リスクに直面する患者さまの受診を容易にし、医療アクセスの向上に貢献します。

オンライン診療システムの導入により、患者さまはご自身のパソコンやスマートフォンから容易に予約・診察を受けることが可能となります。具体的には、ウェブサイトまたは専用アプリケーションにアクセスし、直近の診療スケジュールから希望日時を選択することで、予約手続きが完了します。事前に問診票を登録できるサービスもあり、スムーズに診察を開始することができます。診察時には、ビデオ通話を通じて医師が患者さまの症状や既往歴を詳細に把握し、必要に応じて処方箋を発行します。

オンライン診療は、医療機関の受付業務と患者さまの診療手続きを効率化し、医師や医療従事者の負担軽減に寄与します。また、オンライン診療と対面診療を組み合わせることで、継続的な受診が促進され、地理的制約や個々の状況に左右されず、広範な患者さまに医療サービスを提供することが可能です。

患者さまが自宅にいながら必要な時に医師の診察を受けられるオンライン診療は、現代医療において重要な役割を担っています。

オンライン診療の予約から実際の受診までの流れを詳しく解説!

患者さまがオンラインで受診する場合には、あらかじめ医療機関が用意している予約システム等を利用し、診察日時を決める必要があります。予約時に症状や希望する日程を選択してから、指定された時間にビデオや電話で医師の診察を受ける形です。対面診療と同様、医師の判断で薬を処方する場合は処方箋が発行されます。オンライン診療システムやFAX等で医療機関から薬局に処方箋のデータを送信します。薬局では、送られてきた処方箋の情報をもとに調剤・服薬指導を実施します。

オンラインでの受診は対面に比べて移動の手間が少なく、感染を防ぎたい状況でも役立ちます。さらに、オンライン診療システムを利用することで簡単に目的の診療を受けることができ、時間のない医療従事者にも効率的です。シンプルな操作手順を把握することで、患者さまにもわかりやすい説明ができ、診察漏れも防ぎやすくなるでしょう。

オンライン診療における処方箋発行:基本フローと選択肢

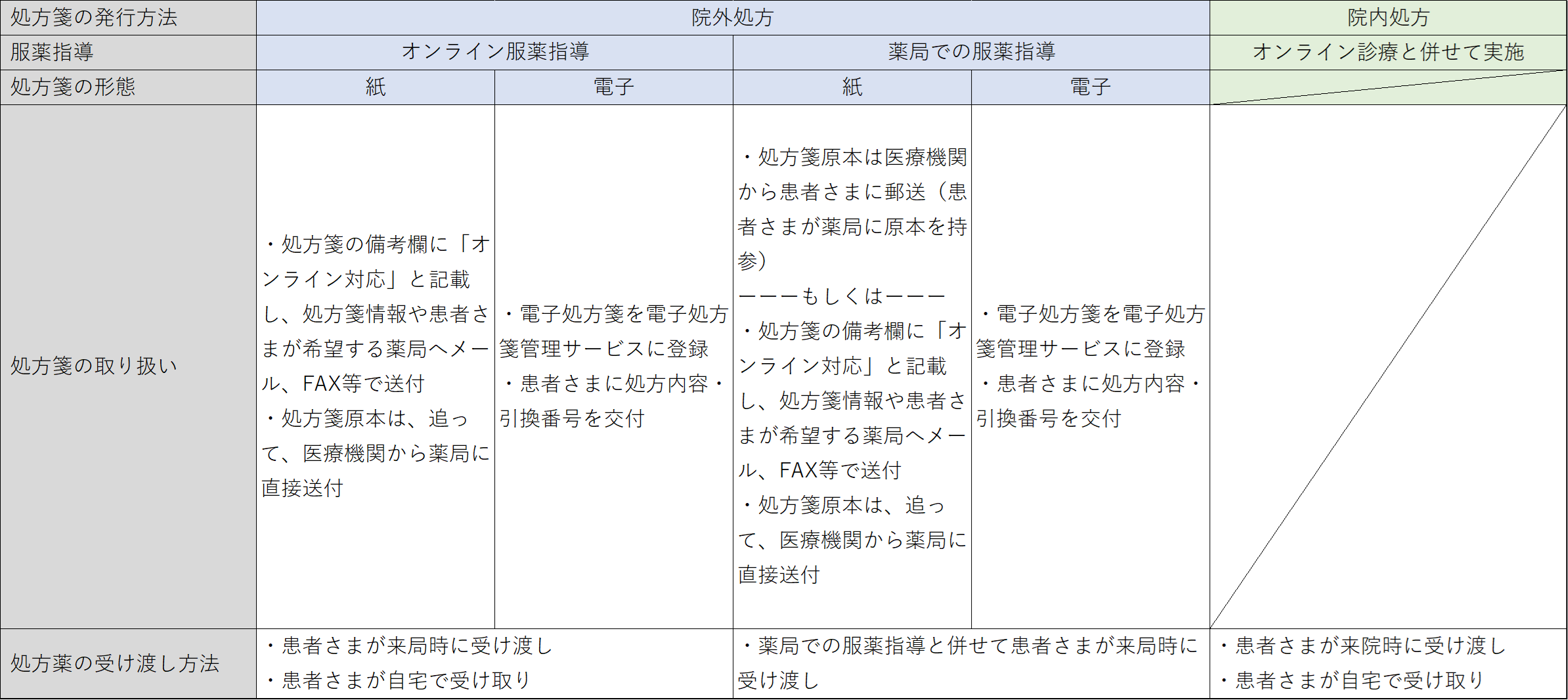

オンライン診療においても、対面診療と同様に医師の判断に基づき処方箋が発行されます。基本的な流れは、「診察 → 処方箋発行 → 薬局へ情報伝達 → 調剤・服薬指導 → 患者さまへ薬剤交付」となりますが、情報伝達と薬剤交付の方法に複数の選択肢が存在します。

医療機関は、処方箋情報を薬局に伝達する方法(紙原本の郵送、FAX等での情報送信、電子処方箋システム)と、患者さまが薬を受け取る方法(薬局での直接受け取り、自宅等への配送)を考慮し、院内オペレーションと患者さまの状況に合わせて最適なフローを構築する必要があります。

【パターン別解説】オンライン診療での処方箋発行・送付の実務と注意点

処方箋情報の伝達方法は、主に以下の3パターンに分けられます。それぞれのメリット・デメリットと運用上の注意点を解説します。

【出典】厚生労働省「オンライン診療の利用手順の手引き書(処方薬の受け渡し方法)」を基に加工して作成(2023年5月)

パターン1:紙処方箋を患者さまへ郵送(患者さまが薬局へ持参)

- 流れ

医療機関が発行した紙処方箋の原本を患者さま宅へ郵送し、患者さまがそれを持参して希望の薬局で薬を受け取ります。 - メリット

患者さま希望による対面服薬指導への切り替えが容易です。 - デメリット・注意点

・患者さまの手元に処方箋が届くまで時間がかかり、すぐに薬が必要な場合には不向きです。

・処方箋の有効期間(通常発行日を含め4日間)内に患者さまが薬局へ行けない可能性があります。有効期限切れを防ぐため、患者さまへの確実な注意喚起が必要です。

・郵送中の紛失リスクがあります。

パターン2:紙処方箋情報をFAX等で薬局へ送信(原本は後送)

- 流れ

まず、医療機関は処方箋情報をFAX等で患者さま指定の薬局へ送信します。これにより、薬局は受け取った情報に基づいて調剤の準備を始めることができます。なお、薬局がFAX情報を基に調剤を進めるためには、処方箋の備考欄に『オンライン対応』といった記載が必要となる点にご留意ください。

その後、処方箋の原本は、医療機関から薬局へ速やかに郵送する必要があります。 - メリット

患者さまは処方箋原本の到着を待たずに、比較的速やかに薬を受け取ることが可能です(薬局での服薬指導・交付は原則として原本到着後ですが、地域や薬局との取り決めにより運用が異なる場合があります)。 - デメリット・注意点

・FAX送信時の注意:宛先(薬局名、FAX番号)の誤り、送信不鮮明による情報不足に注意が必要です。送付状には、患者情報、医療機関情報、オンライン診療による処方である旨を明記すると親切です。送信確認も確実に行いましょう。

・原本郵送のルール:法律上、原本の郵送方法や期限に明確な規定はありませんが、「速やかに送付する」ことが求められます。最も確実なのは、事前に連携薬局と原本の郵送方法(例:特定記録郵便など追跡可能な方法)や送付タイミングについて取り決めておくことです。これにより、薬局側の原本未着に関する不安や問い合わせを減らし、円滑な連携が可能になります。

パターン3:電子処方箋の発行

- 流れ

電子処方箋管理サービスを通じて処方箋を発行・共有します。患者さまはマイナンバーカード等を利用し、薬局で処方箋情報の閲覧・利用に同意します。 - メリット

・医師・医療機関側の業務効率化:処方箋の印刷、封入、郵送といった物理的な手間が不要になります。記載漏れや重複投薬のチェック機能もあり、医療安全にも寄与します。

・迅速な情報連携:処方箋情報が即座に共有されるため、患者さまはスムーズに薬局で手続きを進められます。

ペーパーレス化:保管スペースや管理コストの削減につながります。 - デメリット・注意点

・医療機関、薬局双方にシステム導入と運用体制が必要です。

・患者さまにもマイナンバーカードの利用等、一定の理解と協力が求められます。

・推奨:オンライン診療との親和性が非常に高く、今後の主流となる方式です。導入医療機関・薬局が増加しており、積極的に活用を検討する価値があります。

なお、オンライン診療において電子処方箋を導入することのメリットについては、こちらの資料でも紹介しています。ご興味があればぜひご覧ください。

電子処方箋導入の医療機関メリット

~オンライン診療との親和性~

【こんな方におすすめ】

- これから電子処方箋を導入したい

- 電子処方箋の仕組みを知りたい

- オンライン診療に電子処方箋を活用したい

処方薬の受け取り方法:患者さまへの適切な案内と薬局連携

オンライン診療後、患者さまが処方薬を受け取る方法は、主に「薬局での直接受け取り」と「自宅等への配送」の2つです。医師は、患者さまの状況や薬剤の特性、連携薬局の対応状況を踏まえ、適切な方法を案内する必要があります。

1. 薬局での直接受け取り

- 適しているケース

・薬局が生活圏内にあり、来局が負担にならない患者さま。

・すぐに薬が必要な場合(処方箋情報がFAX等で先行して送られていれば比較的早い対応が期待できます)。

・対面での詳細な服薬指導が必要な薬剤の場合。 - 医師からの案内ポイント

・処方箋の有効期間内に来局する必要があることを伝える(オンライン服薬指導とは異なり、処方箋情報の事前送付では原本受領とならないため、処方箋の有効期間外に薬局に来局すると期限切れとなってしまうことに注意が必要です)。

・事前に薬局へ連絡しておくと、待ち時間短縮につながる場合があることを伝える。

2. 自宅等への配送:オンライン服薬指導との連携

患者さまが希望する場所(自宅や勤務先など)へ薬を配送してもらう方法です。原則として、オンライン服薬指導を実施した上で配送されます。

- 適しているケース

・薬局への来局が困難な患者さま(地理的要因、体調、多忙など)。

・感染症対策などで外出を避けたい患者さま。

・定期的な処方で、薬剤の特性上、配送に問題がない場合。 - 医師からの案内ポイント

・オンライン服薬指導が必要になることを説明する(ビデオ通話等)。

・薬の到着まで一定の時間(通常1~数日)がかかることを伝える。

・配送料が別途かかる場合があることを伝える(薬局により異なる)。

・全ての薬剤が配送可能なわけではないことを伝える(下記参照)。

【要確認】処方薬の配送:オンライン服薬指導の留意点と配送不可ケース

オンライン服薬指導とは?薬の配送時に受けられる薬剤師の説明と支援

薬を自宅で受け取りたい場合、オンライン服薬指導を活用すると調剤薬局へ行く手間を省けます。これはパソコンやスマートフォンのビデオ通話で薬剤師から服薬指導を受ける仕組みです。吸入薬など使用が複雑な薬剤も、画面を通して手順を確認できます。

一方で対面による指導が必須となる薬もあり、症状によっては薬剤師が直接確認しなくてはならない場面もあります。オンライン服薬指導が適用できるかどうかは不安な場合は、薬局に相談するとよいでしょう。

服薬指導もオンラインで実施することで、患者さまは時間を有効活用し、医療機関や薬局に足を運べない状況でも治療が継続しやすくなります。

配送で薬を受け取る際に注意すべき処方薬や配送不可の場合とは?

自宅へ薬を配送してもらうとき、温度管理が必須の薬や法律で郵送が禁止されている薬剤は配送不可となる場合があります。特に、冷蔵保管が必要な薬や特殊成分を含む医薬品などは通常とは異なる方法が必要です。薬剤師と事前に連絡を取り、どの薬が配送できるか確認しておくとトラブルを防げます。希望する薬が配送不可なら、患者さまは薬局へ直接薬を受け取りに行く必要があります。配送の可否は薬の種類だけでなく、配送を委託する会社の規定や薬局のポリシーによっても異なるため、安心して利用するには事前の確認が欠かせません。

トラブル回避のために!オンライン診療・薬局受け取り時によくある質問と注意事項

オンライン診療における処方箋や薬の受け渡しでは、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。事前の対策と迅速な対応が重要です。

- FAXで送ったはずの処方箋が薬局に届いていない。

- 薬局に処方箋原本がなかなか届かず、薬の交付が遅れる。

- 患者さまが希望した薬が配送不可だった。

- オンライン服薬指導の日時調整がうまくいかない。

- システム利用料について患者さまから問い合わせがあった。

このように、オンライン診療で処方箋が発行されるとき、処方箋情報の送信や処方箋原本の郵送など手続きのタイミングや連絡方法でトラブルが起こることがあります。薬局からの連絡を待ってもこない場合は、指定した薬局へ問い合わせると解決できる場合が多いです。

さらに、オンライン服薬指導を利用する場合、患者さまが薬の配送を希望しても、一部薬剤は温度管理や法律上の制約で対応不可となることがあります。

ほかにも、保険適用や費用負担の有無を事前に確認していないと、患者さまにとって想定外の料金が発生する可能性があるため、ホームページなどに明記しておく必要があります。

また、オンライン診療は便利ですが、緊急性が高い場合は対面診療が必要であり、医師が状況を総合的に判断して、対面診療に切り替えるケースもあります。

オンライン診療後の処方箋に関する患者さまからのお問い合わせ対応に苦労されるケースも多々あります。かかりつけの薬局やオンライン診療に詳しい薬局と、郵送や情報連携のやりとりをコミュニケーションすると円滑に進めることができます。

また、患者さまにも薬局への問い合わせを促す一言を添えていただくことで、患者さまの不安やクリニックの運用負担の軽減につながります。

まとめ:信頼できる薬局との連携で、質の高いオンライン診療を実現するために

オンライン診療は、患者さまの利便性を高め、医療アクセシビリティを向上させる有効な手段です。その効果を最大限に引き出すためには、診察後の処方箋発行から薬剤交付までのプロセスをスムーズかつ安全に運用することが不可欠です。

本記事で解説したように、処方箋の発行・送付方法にはそれぞれ特徴があり、患者さまの状況や薬剤の特性に応じた適切な選択と、連携薬局との密なコミュニケーションが求められます。特に、電子処方箋の活用や、オンライン服薬指導・配送体制の整った薬局との連携は、業務効率化と患者満足度向上の両面から有効な選択肢と言えるでしょう。

先生方におかれましては、本記事を参考に、院内のオンライン診療フローを今一度ご確認いただき、必要に応じて連携薬局との情報共有ルールを見直してみてはいかがでしょうか。患者さまへの丁寧な説明を心がけることも、信頼関係の構築につながります。

質の高いオンライン診療の提供には、信頼できる調剤薬局とのパートナーシップが欠かせません。日本調剤では、オンライン診療をサポートする体制を整え、電子処方箋への対応やオンライン服薬指導体制の構築を進め、先生方との連携強化を通じて地域医療への貢献を目指しております。ぜひ、お声かけください。

本記事が、先生方のオンライン診療運用の一助となれば幸いです。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない