患者さまの通院手段の確保や、将来的な地域での効率的な医療提供体制の構築は、多くのクリニックにとって重要な課題です。近年、こうした「移動」と「地域連携」に関する課題解決の鍵として、「MaaS(マース:Mobility as a Service)」という新しい概念が交通分野だけでなく、医療・福祉分野からもますます注目を集め始めています。同様に、地理的な制約を超えて医療を提供できるオンライン診療も、アクセシビリティ向上や効率的な医療提供の観点から大きな注目を集めています。

MaaSは単なる交通の話ではなく、将来的に医療サービスの提供体制や患者さまのアクセシビリティにも影響を与えうるため、今のうちから基本的な考え方を理解しておくことが重要です。

本記事では、そのMaaSの基本について分かりやすく解説します。

目次

日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた

「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。

MaaSとは?私たちの生活を変える次世代移動サービスの基本概念

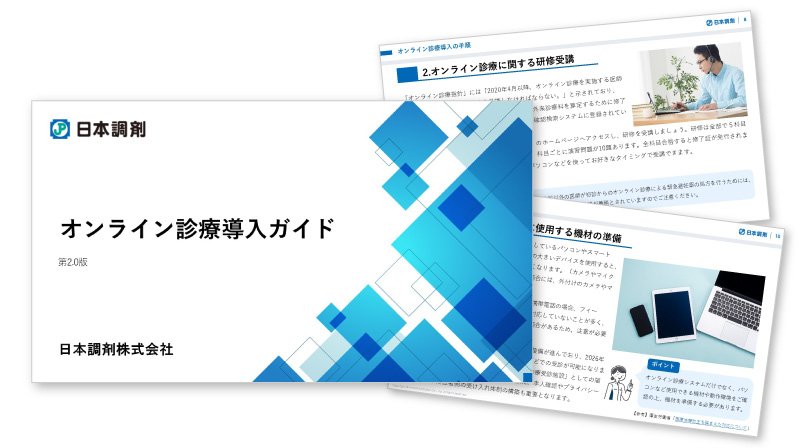

MaaSとは、地域住民や旅行者一人ひとりのトリップ単位での移動ニーズに対応し、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスです。

また、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるものです。

【参考】国土交通省「MaaS とは」

MaaSの普及促進を目指す国際的な官民連携組織であるMaaS Allianceは、バスや鉄道、タクシーといった多様な移動手段を一つのサービスとして統合し、利用者がシームレスに利用できる環境(オープンなエコシステム)の実現を提唱しています。

また、同アライアンスでは、地域や国境を越えたサービス連携も視野に入れています。こうした世界的なMaaS推進の動きが普及すれば、将来的には医療機関へのアクセス向上など、地域医療の課題解決にも貢献する可能性があります。

【参考】MaaS Alliance 公式サイト:https://maas-alliance.eu/

フィンランド発祥の「MaaS」誕生の背景とその普及プロセス

世界でMaaSが広まるきっかけとなったのは、2016年のフィンランドでの取り組みです。自国の自動車メーカーを持たない同国が、交通機関の利用を促し国益を高める狙いからスタートしました。運輸通信省の支援のもとMaaS Global社が開発した「Whim(ウィム)」は、バスや電車、タクシーなどを月額で利用できるサービスとして普及し、都市部の渋滞対策や交通弱者の支援にも効果を上げています。日本では2017年頃からMaaSの検討が始まり、国土交通省を中心に地域活性を目指す動きが進行中です。今後さらに各地で実証実験や連携が進み、多様な交通手段を統合するMaaSが広がるでしょう。

MaaSを支えるICT技術とは?AIやデータ活用が可能にする未来

進化するICT技術が支えるMaaSは、AIや大量のデータを活用し、移動手段を一括で予約・支払いできる仕組みです。従来は鉄道やバス、タクシーなどをそれぞれ検索し、個別に支払いを行う必要がありました。MaaSではアプリを起動するだけで目的地までの経路を最適化し、観光や医療機関の予約も同時に行えるサービスへ発展します。自動運転やAIが進化すれば、運行情報のリアルタイム更新や混雑状況の事前把握が可能になり、患者さまや利用者への負担を軽減できます。MaaSが浸透することで、交通利便の向上だけでなく、地域社会全体の課題解決にも寄与すると考えられます。

MaaSがもたらすメリットとは?生活やビジネスに与えるインパクトを解説

MaaSの導入で得られるメリットは多岐にわたります。公共交通やカーシェアを組み合わせ、予約や決済を一括で行えるので、通院や出張時に時間のロスを減らせます。ビジネス面では、利用者の移動データを活用し、新たなサービスやアプリ開発につなげられます。キャッシュレス利用の浸透が進むことで、現金管理の手間が省かれ、地方を含む広い地域で経済の活性化にも役立つでしょう。自家用車を所有しなくても、スマートな移動が実現できれば都市部の渋滞軽減や環境負荷の低減にも貢献します。MaaSが社会全体にもたらすインパクトは大きく、診療所やクリニックの運営にも、患者さまの移動手段を柔軟に確保できる利点が期待できます。さらに、統一された決済基盤を整えることで、医療連携と諸サービスのシームレスな連動が可能になります。今後は政策や企業の取り組みにより、ますます普及が進むことが見込まれます。

シームレスな移動を実現!複数の交通手段を一括予約・決済できる利便性

複数の交通手段を一つの利用プランとしてまとめるMaaSでは、予約や支払いを一括で行えるため利便性が大幅に高まります。アプリを通じてバスや電車、タクシー、レンタカーなどを統合的に利用でき、移動時間やコストを抑えやすくなります。都市部だけでなく、地域によっては既存の交通を組み合わせることで、目的地へのルートが最適化され、交通弱者の問題解決にも役立つ仕組みです。複数の手段を確保できると、病院やクリニックへの通院時も移動トラブルのリスクを減らせます。MaaSの導入は交通環境の充実化を進め、社会全体の生活質向上につながると考えられます。

都市部の渋滞問題や環境負荷を低減するMaaSの社会的意義

都市部の渋滞や環境負荷を低減するうえで、MaaSの普及は大きな役割を担います。多様な交通機関を組み合わせて移動することで、マイカー依存を減らせるからです。公共交通を利用する人が増えれば道路の混雑も緩和し、大気汚染や二酸化炭素排出量の削減にも寄与します。さらに、地方や高齢者の移動問題にも対応しやすくなり、社会全体でより持続可能な交通システムを構築できます。このようなモビリティの変革が各地域に広がれば、医療分野でも患者さまの通院や往診が円滑になり、生活の質が高まります。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない

MaaS導入に伴うデメリットや課題とは?普及を妨げる要因を考察

新しい交通システムとして期待されるMaaSには、いくつかのデメリットや課題があります。

- 法律の高い壁: 自動運転やシェアサービスを含む場合、既存の法整備との調整が必要です。

- 交通手段の地域格差: 地方では公共交通が十分整備されておらず、MaaSを活用しにくい現状があります。

- 連携への抵抗感: 企業や行政間でデータやシステムを統合する際に、利害調整が難航するケースがあります。

これらの課題を解決し、国や自治体が一体となって政策や技術革新を進めることで、医療分野を含む多様な事業でMaaSが活用される道が開かれます。

地方都市でMaaSが直面する障害—公共交通機関の維持と財政問題

MaaSが普及すると、マイカーがなくても移動しやすくなる一方、地方都市では公共交通機関の維持や財政面の問題が深刻です。人口減少により利用者が少ない路線をどう確保するかが課題になります。資金不足で運行本数を減らせば高齢者をはじめ移動手段を失う人が増える恐れもあります。MaaSの導入が新たなサービス連携を促しても、地域全体で公共交通を支える仕組みがなければ持続的な解決は難しいです。診療所やクリニックへ通院する患者さまの利便を高めるにも、財政支援や行政との協力が不可欠といえます。

データ連携や技術標準化における現状課題と今後の対応策

複数の交通事業者がデータを連携してこそMaaSは実現しますが、現状では企業間のシステムや運行情報がバラバラに管理され、標準化されたAPIやデータ形式が不足しています。国土交通省は都市と地方双方でモビリティサービスを推進するため、連携データの範囲やルール整備、データプラットフォームの確立などを提案しています。企業間の競合意識や個人情報保護への懸念もあり、スムーズな協力が進みにくい課題も残ります。ただ、標準化やオープン化が進めば、医療や介護利用者を含めた多様な人々が、より快適に移動できる社会の構築が期待されます。

日本国内でのMaaS導入状況と代表的な実証事業の取り組み事例紹介

日本国内ではMaaSが各所で実証実験段階にあり、バスや鉄道、タクシーなどを連携させる取り組みが進められています。特に観光地では、移動や宿泊をセットにしたサービスを提供し、訪問者の利便性を高める事例が注目されています。企業や自治体が連携し、運転手不足や渋滞対策といった課題を同時に解決するシステム開発も進んでいます。医療分野でも、高齢者の通院支援を目的にしたMaaSの実装が検討されるなど、多角的な活用が期待されます。さらに、地域ごとの特色を踏まえた実証実験では、AI予測やダイナミックプライシングを取り入れる事業者も現れ、日本独自のモビリティ戦略が形成されつつあります。今後、これらの成果を検証し、データを活用してサービスの質を向上させることで、より広範な分野へのMaaS応用が見込まれます。

国土交通省が推進する日本版MaaSの政策と戦略的取り組み

日本版MaaSを推進するため、国土交通省はさまざまな政策や施策を開発しています。交通関連のデータを一元化して利用者の移動を最適にサポートし、利便性を高めることが目標です。法令の整備が進められ、公共交通機関同士の相互接続や料金システムの一括化など、シームレスな移動を実現する仕組みづくりが加速しています。企業間の協力や地方自治体の支援も後押しとなり、診療所やクリニックでも患者さまが快適に移動できる環境を整えることが可能になります。今後は更なるデータ連携やアプリ開発が進み、地域や都市の課題を解決するMaaSが社会に浸透すると考えられています。

【出典】国土交通省「MaaSのモデル形成」より抜粋

観光地域や高齢者移動を支援する国内MaaS成功事例とそのポイント

国内で観光地域や高齢者移動を支援するMaaSの事例では、鉄道やバス、タクシーを組み合わせた観光ルートの一括予約や支払いが可能になり、訪問者にも地元住民にも利便性が高まっています。高齢者対策としては、乗り換えなしで医療機関へ行けるようバス路線を最適化したり、デマンド型交通を導入したりする実証実験が進められています。交通事業者や自治体、企業が連携することで、運転手不足や過疎地域の課題を解決し、社会的コストを抑える仕組みを生み出しています。費用やデータの面でもサポート体制を整えれば、多様な使い方が可能になり、住民の生活や地域ビジネスの活性化にも寄与します。

まとめ

日本でMaaSを普及させるには、公共交通の情報を統合できるシステムづくりや、キャッシュレス決済を含む統一基盤の導入などが重要です。国や自治体、企業が緊密に連携し、利用者の経済的・時間的負担を下げながら、安全かつ快適な移動サービスを整備することが求められます。データ活用やAI技術のさらなる進展があれば、バスやタクシーなどを自動的に最適配車し、高齢者の通院や観光地域の活性にも貢献できます。新しい戦略や政策の形成が進み、法整備と社会実装が加速すれば、診療所やクリニックの利便性も飛躍的に向上するでしょう。これからのMaaSの動向を見逃さず、各機関や事業者との協力体制を強化することで、ビジネスや医療環境を発展させるきっかけになるでしょう。

では、具体的にこのMaaSが医療現場でどのように活用され始めているのでしょうか?

次回の記事では、国内外の「医療×MaaS」の具体的な取り組み事例を詳しくご紹介します。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない