医療DXの推進は、診療所やクリニックの運営に必須のテーマです。令和7年4月の診療報酬改定では、医療DX推進体制整備加算が見直され、これまで以上に電子処方箋やマイナ保険証の活用が求められます。医療DX推進体制整備加算の具体的な内容や、算定のために必要な要件、医療機関や患者さまに与えるメリット、導入時の留意点まで幅広く解説します。本記事を読むことで加算のポイントが理解でき、自院の体制整備やマイナ活用戦略に役立てることができます。

目次

日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた

「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。

医療DX推進体制整備加算とは?令和7年4月改定内容を徹底解説

医療DX推進体制整備加算は、医療機関や薬局におけるデジタル技術の活用を促進し、安全かつ質の高い医療サービスの提供体制を整備することを目的とした加算です。2025年4月には診療報酬の改定が実施され、医療DX推進体制整備加算の内容や要件も見直されました。医療DXとは、電子カルテやオンライン資格確認システム、電子処方箋、マイナ保険証の利用など、ICTを活用して医療現場の効率化・標準化・サービス向上を図る取り組みです。背景には、医療費の増大や高齢化による多施設受診の増加といった社会課題があります。そのため医療情報の共有と活用、体制整備が強く求められています。具体的な加算の算定要件には、オンライン資格確認システムの導入、電子処方箋への対応、マイナ保険証活用の推進などが挙げられます。2025年版では、オンライン資格確認や電子処方箋管理サービスへの対応に加え、医療機関間の情報共有システムの活用基準もより厳格化されています。これにより、患者データの安全な管理や迅速な情報提供が可能になり、業務効率化と診療の質向上が期待されます。円滑な医療DXの推進には、スタッフ教育や患者さまへの周知対応、連携システムの整備を着実に行うことが必要です。本加算を通じて現場のDX促進を目指し、点数の算定や体制整備、資料取得や最新情報の確認を徹底することが重要となります。経過要件や施設基準の詳細変更には随時注目し、適切に対応していきましょう。

医療DX推進体制整備加算導入の背景と今後の医療DX推進の狙い

医療DX推進体制整備加算の導入は、日本の医療現場が直面している複数の課題に対応する施策です。高齢化の進行により、多くの患者さまが複数の医療機関を受診するケースが増加し、患者情報の共有、管理といったDX基盤の整備が不可欠となっています。医療費の増大を抑制しつつ、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための推進策としても、この加算が重要視されています。例えば、オンライン資格確認や電子カルテ、電子処方箋等の仕組みを導入し、医療情報を医療機関間で共有することで、再検査や重複処方の防止、迅速な診断治療に寄与します。また、医療従事者の業務効率化や負担軽減につながるため、より専門的な診療や患者サービスの充実へとつなげることができます。今後の医療DX推進体制整備加算運用では、システムやサービスの質を向上させる基準が厳格化され、実績や要件の明確化とともに、患者さま側にもメリットを還元できる仕組み作りが進められるでしょう。持続可能な医療DX推進には、医療機関が積極的にデジタル化へ取り組み、DXによるサービス向上と現場の改革を実現することが求められています。

加算がもたらすメリットを分かりやすく紹介

医療DXは、医療機関と患者さまの双方に多くのメリットをもたらします。医療機関側では、オンライン資格確認や電子カルテ、電子処方箋の導入により、事務作業や保険確認、情報収集・管理の効率化が実現します。例えば、オンライン資格確認により、保険証の確認作業や情報入力の手間が削減されたり、保険資格の誤りによるレセプト返戻が減少することが期待されます。これにより、スタッフの負担が軽減され、診療やサービスの質も向上します。患者さまにとっては、マイナ保険証などのDXサービス活用により、受付での手続きが簡略化され、待ち時間短縮や自動での保険資格確認、過去の受診歴や薬歴の安全な共有が可能となります。加えて、複数の医療機関を受診した場合でも、情報連携による重複投薬や検査の防止、緊急時の迅速な対応など、より安全・安心な医療の提供が実現されるのです。

しかしながら、医療DXの体制を整えるには、システムの導入や運用にコストがかかります。そこで、医療DX推進体制整備加算が収益向上や投資回収のインセンティブとなり、今後のDX推進体制の整備やサービス拡充につながると期待されています。

医療DX推進体制整備加算の算定要件を満たすためのポイントとは?

医療DX推進体制整備加算を算定するためには、マイナ保険証の利用率が一定基準を満たしていることが重要です。加算基準をクリアするには医療機関・薬局の受付での電子資格確認体制を整備し、利用率アップに向けた運用が不可欠です。しかし、実際には多くの薬局や医療機関がマイナ保険証の利用率向上に苦戦しています。利用率向上のためには、患者さまに対してマイナ保険証を活用するメリットや使い方をわかりやすく伝える取り組みが効果的です。また、受付スタッフによる積極的な案内や利用促進キャンペーン、DXツール(デジタルサイネージ・受付端末・案内資料)の活用も実績につながります。スタッフ教育や患者さま対応の質向上も不可欠で、チェックリストやマニュアルを使って継続的に運用状況を確認することが望ましいです。算定要件には厚生労働省の改定内容を踏まえ、電子処方箋管理サービスやオンライン資格確認システムの整備、保険証利用率基準の達成、経過措置対応など複数のポイントが含まれます。診療報酬の加算点数や実施内容は年度ごとに変更されることがあるため、法令・通知・ホームページなどで最新情報を確認しながら、基準を満たすための施設整備や運用改善に取り組みましょう。

算定基準における要件をチェック

2025年3月31日まで、医療DX推進体制整備加算の施設基準には「電子処方箋を発行する体制を有していること」という経過措置が設定されていました。4月以降は内容がより厳格化され、「電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有していること」が必須となりました。このため、単純に電子処方箋の取り扱い体制整備だけでなく、全処方・全調剤結果を電子処方箋管理サービスへ確実に登録できる運用体制の構築が求められます。また、チェックリストを用いた点検を実施し、要件を満たしている旨を厚生局へ届け出る必要があります。登録・運用までを包括的に対応する必要があり、加算の基準に抵触することのないよう、各施設で自施設の基準達成状況や実施体制の見直し・改善を適宜進めていくことが肝要です。今後の改定で要件が追加・厳格化される可能性も高いため、関連サイトや加算要件の最新情報を常に確認し、適正な運用と経過措置のチェックを徹底しましょう。

【参考】厚生労働省関東信越厚生局「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」

医療DX推進体制整備加算の具体的な点数内容と施設区分ごとの違い

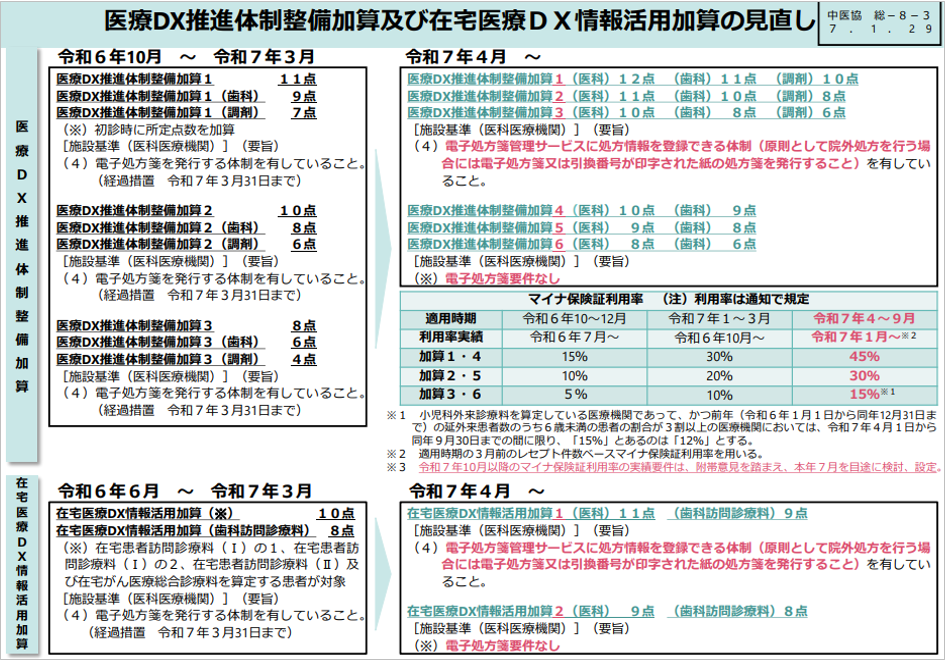

医療DX推進体制整備加算には複数の点数区分が設定されており、施設要件や取り組み状況によって算定できる点数が異なります。医科の場合、最も高い区分である加算1は12点、加算2は11点、加算3は10点と段階的に設定されています。点数の違いは、オンライン資格確認や電子処方箋管理サービスの対応状況などの施設基準と、マイナ保険証の利用促進状況に基づいて決まります。それぞれの施設における基準の達成状況や運用実績に応じ、適用される点数区分が異なるため、自施設の対応状況を定期的に確認し、点数算定基準を正確に把握しておく必要があります。

【出典】厚生労働省「医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し」より抜粋

なお、これらの評価内容や点数設定は診療報酬の改定により変更されることが多く、厚生労働省のサイトや公式資料で最新の情報を確認しましょう。適切な加算区分や施設区分を把握し、加算取得に必要な体制やDX推進措置を計画的に導入・運用していくことが、今後の医療機関経営には欠かせません。

2025年4月以降のマイナ保険証利用率基準設定とその評価方法

2025年4月以降、マイナ保険証の利用率は医療DX推進体制整備加算の基準・評価項目として、ますます重要になります。厚生労働省は、利用率に関して数値目標と取得可能な加算点数を明確に示しています。マイナ保険証利用率が一定以上(例: 45%・30%など)に達している場合、上位の加算点数が認められる設定となっています。適用時期の3ヶ月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(マイナ保険証の利用者数の合計÷レセプト枚数)が用いられます。

なお、今後は加算の算定のみならず、利用促進活動や患者サービス案内の拡充等、積極的なマイナ保険証推進施策が不可欠です。利用率評価の根拠となる詳細な算定方法や、年度ごとの基準見直しも随時公開されているので、情報収集と運用管理を徹底し、施設スタッフの教育や患者さまへの案内にも力を入れましょう。

電子処方箋導入施設と未導入施設の報酬点数差、その理由を解説

電子処方箋の導入有無による診療報酬点数差は、医療DX推進政策の中核的なインセンティブ施策です。具体的には、電子処方箋を導入している医療機関では、医療DX推進体制整備加算でより高い点数が算定可能になり、未導入の場合は点数が低減、あるいは算定自体ができなくなるケースもあります。この差は、電子処方箋の普及・推進を加速させる狙いで設けられており、診療効率や医療情報連携、薬剤管理の電子化を一層進め、DX整備を全国的に推進するための施策です。施設間の点数格差は経営への影響も大きいため、多くの医療機関・薬局が速やかな電子処方箋導入を目指しています。電子処方箋の普及は、患者さまの安全な薬剤管理、重複投薬防止、調剤結果の速やかな共有等、医療サービスの質向上にもつながる重要な要素です。今後も厚生労働省のガイドラインや加算見直し情報を定期的に確認し、システム対応や点数管理を戦略的に行うことが、安定した経営と医療DX加速にとって不可欠と言えるでしょう。

医療DX導入を成功させるための体制整備ポイントと留意事項

医療DX推進体制整備加算の取得・活用には、要件充足だけでなく、現場全体の戦略的な取組が不可欠です。まず、DX導入の目的を明確にし、経営や診療、患者サービスのどの側面でどのような改善を目指すかを組織内で共有します。次に、スタッフ一人ひとりのITリテラシーやシステム運用能力を高める研修制度やサポート体制が必要です。また、システム変更や電子処方箋・オンライン資格確認導入による患者さまの負担や混乱を最小限にする工夫も求められます。たとえば、院内掲示や説明会、個別相談対応といった患者さま向けサービスの充実や、電子カルテ・マイナ保険証・オンライン資格確認システムといったDXツールの十分な活用推進も重要です。現場の声を反映しながら運用ルールも適宜アップデートし、加算取得以上の実際のDX効果創出を目指しましょう。施設基準や診療報酬改定内容を正確に理解し、必要な措置や経過措置にも柔軟に対応していくことが、長期的なDX推進と持続的な医療サービス提供の実現につながります。

オンライン資格確認・電子カルテ連携導入の具体的手法と注意点

オンライン資格確認はマイナンバーカードのICチップや健康保険証の情報を活用し、患者さまの資格状況を即時確認できるシステムです。オンライン資格確認体制の整備が医療DX推進体制整備加算の施設基準要件に含まれており、受付業務の効率化や資格不備防止、患者情報の迅速活用が可能になります。電子カルテとの連携を進める場合は、取得データを診療や調剤現場で確実に活用できるよう、ネットワークやシステム設定にも十分注意する必要があります。例えば、患者資格や薬剤情報の共有体制を診察室・調剤室へ普及させるだけでなく、個人情報管理や利用者本人への説明など、個別具体的な運用手順を標準化しましょう。システムベンダーや保険者、地域医療連携拠点との連絡体制も重要で、運用開始後のトラブル対応や定期点検も欠かせません。今後は電子カルテ・オンライン資格確認の相互運用性や、情報連携機能の強化にも注目です。

電子処方箋導入の医療機関メリット

~オンライン診療との親和性~

【こんな方におすすめ】

- これから電子処方箋を導入したい

- 電子処方箋の仕組みを知りたい

- オンライン診療に電子処方箋を活用したい

医療機関・薬局における医療DX推進加算算定のための経過措置と対応方法

医療DX推進体制整備加算の算定には、改定ごとに基準や経過措置が設定されており、適切な対応が不可欠です。経過措置を活用する際は、現行制度下での算定可否要件を整理し、施設基準やスタッフの運用方法を逐次見直すことが求められます。具体的対応策として、まずはDX推進体制に合致した診療・調剤フローへ変更し、電子カルテ、電子処方箋、オンライン資格確認など、各DX機能の利用体制の整備に着手します。高いITリテラシーが不可欠なため、継続した職員研修や運用手順の整備を行う事例が多く見られます。患者負担や理解不足を防ぐための院内掲示、案内書面、個別説明も実施し、院内外への影響最小化を図ります。経過措置の内容や変更点、加算点数、新設基準への転換が発表された際には厚生労働省の公式資料・お知らせ・ホームページ等を参照し、漏れなく情報収集・対応状況の記録を行いましょう。運用実績や基準適合状況の管理が不可欠であり、組織一体での迅速かつ着実な対応体制強化が、DX加算取得・運用成功の鍵となります。

算定可能施設への登録方法と厚生労働省の最新お知らせ資料の閲覧方法

加算の算定を希望する場合、まず医療機関・薬局として指定された要件を満たしていることを確認し、関連施設区分での電子申請や届出を行います。多くの場合、都道府県から指定されたサイトや専用フォームへの登録手続きが必要です。登録後は、運用状況や加算内容に係る証拠書類を管理し、監査や点検に備えます。厚生労働省や厚生局などから発出される情報は常に確認し、最新の内容や算定基準、改定速報に常に目を配りましょう。

医療DX推進体制整備加算の今後の検討課題と見直しの方向性を考える

令和7年4月改定より、電子処方箋管理サービスへの登録手間や運用状況を評価する観点から、点数や施設基準が見直されました。医療DX推進体制整備加算4~6も新設され、既存の加算1~3では、電子処方箋導入体制やマイナ保険証利用率基準の厳格化が盛り込まれました。具体的には、加算1(12点)の場合はマイナ保険証利用率が45%以上、加算2(11点)の場合はマイナ保険証利用率30%以上、加算3(10点)の場合はマイナ保険証利用率15%以上と細かい基準が設定され、新たな点数体系が構築されました。

これを踏まえ、今後の課題は次の3点が挙げられます。

- 電子処方箋管理サービス登録実績の効率的な運用体制の確立

- マイナ保険証利用率アップのための仕組み・患者周知・現場研修

- 点数や施設基準変更への柔軟な対応力の醸成

体制整備加算によるインセンティブを十分に活用しつつ、DXの安全運用と患者サービス向上、経営安定化を両立した組織運営を目指す必要があります。今後も定期的な情報収集と基準の見直し、実行力のある現場運用が決定的です。

まとめ|2025年から変わる医療DX推進体制整備加算の重要点を再確認

2025年4月からの医療DX推進体制整備加算は、電子処方箋やマイナ保険証の活用促進、施設基準や点数の見直しが大きな特徴です。今後、医療機関・薬局が加算を安定して算定するには、基準達成だけにとどまらず現場での運用体制やDX化の推進、患者サービス質向上に全力で取り組むことが不可欠です。制度改定や厚生労働省の新着情報を的確に把握し、柔軟な経営判断と連携強化を常に意識してください。今後の加算要件や医療DX関連の動向についても継続的に情報共有・学習し、現場での活用に役立てていきましょう。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない