近年、日本の医療現場において、オンライン診療の需要は飛躍的に高まり続けています。新型コロナウイルス感染症の拡大を機にその重要性が再認識されたことはもちろんですが、遠隔地に住む患者さまや通院が困難な患者さまのアクセス向上、さらには医療機関の業務効率化といった観点からも、オンライン診療は不可欠な医療提供の形となりつつあります。しかし、その需要の高まりに伴い、多くの企業が多種多様なオンライン診療プラットフォームを提供しており、「一体どのツールを選べば良いのか分からない」と悩んでいる医療機関の方も多いのではないでしょうか。

そこで、主要なオンライン診療プラットフォーム5社について、機能性・利便性・利用料金といった観点からポイントをまとめました。

今回ご紹介する5つのプラットフォームは、いずれも多くの医療機関に導入されており、患者さまにとっても利用しやすいサービスです。予算・ニーズにあわせて、貴院に適したオンライン診療プラットフォームを選ぶ参考となれば幸いです。

日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた

「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。

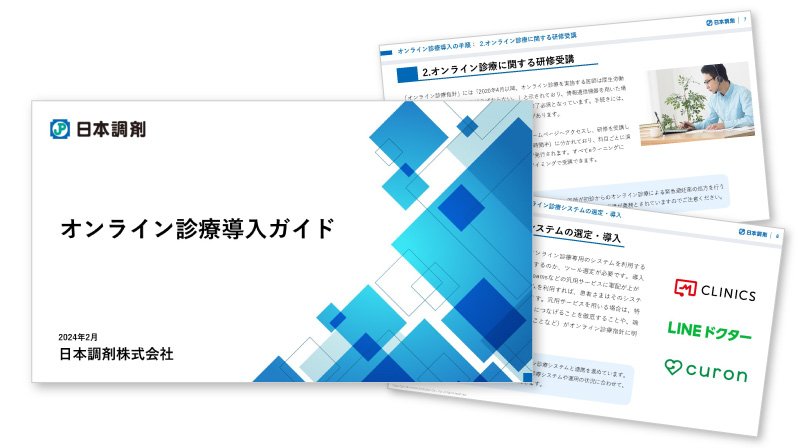

CLINICS(クリニクス) / 株式会社メドレー

CLINICSは、診療所の業務全体を効率化する多彩な機能と手厚いサポート体制が魅力のプラットフォームです。

機能性

CLINICSは、予約、Web問診、オンライン診療、キャッシュレス決済、電子カルテ連携といった、オンライン診療に必要な機能が網羅された総合的なプラットフォームです。診療のすべてのステップを一気通貫で管理できるため、複数のシステムを併用する必要がなく、業務の効率化を大きく図ることが可能です。また、患者さま側の利便性も考慮されており、専用アプリだけでなく、SMSでURLを送信することでWebブラウザからも利用できるため、スマートフォンの空き容量を気にせず、手軽に診療を受けられる点が魅力です。必要な機能が過不足なく搭載されており、オンライン診療を本格的に導入したい医療機関に適しています。

利便性

診療業務全体を1つのシステムで管理するシンプルな操作が特徴です。充実したサポート体制が整っており、専属の導入支援担当がつくため、導入時の設定や操作方法で困ることが少なく、運用開始後もサポート窓口が利用できます。

料金

医療機関側のシステム利用料は月額15,000円です。これに加え、サービス利用料として、患者さま1人あたりの決済額に対し3.45%が発生します。患者さま側の負担は原則ありません。この料金体系は、安定した運営コストと、利用実績に応じた費用を両立させたい医療機関に適しています。

まとめ

CLINICSは、診療所の業務全体を効率化する多彩な機能と、手厚いサポート体制が魅力のプラットフォームです。オンライン診療の導入を包括的に進め、業務をデジタル化したい医療機関に向いています。

curon(クロン) / 株式会社MICIN

curonは、シンプルな機能性と導入の手軽さが特徴のサービスです。全国6,000件以上の医療機関で導入されています。

機能性

curonは、ビデオ通話、問診票、予約管理、クレジットカード決済、薬・処方箋の配送設定など、オンライン診療を行う上で必要とされる基本的な機能を過不足なく搭載しているサービスです。複雑な機能に惑わされることなく、オンライン診療のコアな部分に集中したい医療機関に適しています。

利便性

シンプルで分かりやすい画面設計のため、オンライン診療の操作に慣れていない方でも利用しやすい画面設計となっています。導入を検討する医療機関向けにデモモードが用意されており、実際の診察の前に操作を確認することができます。

利用料金

医療機関側の初期費用および月額費用は無料です。費用は決済手数料(決済額の4%)が発生する仕組みです。患者さまはアプリ利用料として、1診察あたり330円(税込)を負担します。初期費用を抑えてオンライン診療を始めたい医療機関にとって、この料金体系は魅力的な選択肢の1つです。

まとめ

curonは、シンプルな機能性と導入の手軽さ、そしてコストパフォーマンスの良さから、多くのクリニックに選ばれているサービスです。オンライン診療の導入をまず試してみたい、という医療機関にとっての第一歩として検討され得るでしょう。

SOKUYAKU(ソクヤク) / ジェイフロンティア株式会社

【参考】オンライン診療・服薬指導サービス SOKUYAKU(ソクヤク)

SOKUYAKUは、診療予約からオンライン診療、薬の配送までをワンストップで管理できるプラットフォームです。

機能性

SOKUYAKUは、診療予約からオンライン診察、電子処方箋の発行、決済、薬局との連携までを一括管理できるオンライン診療プラットフォームです。ビデオ通話機能を利用しての診察の前に、事前のWeb問診が可能です。電子処方箋の発行後、薬局での受け渡しに加えて自宅配送も選択できるため、患者さまは薬の受け取り方法を柔軟に選ぶことができます。

利便性

SOKUYAKUは、医師と患者さま双方にとっての利便性を追求した設計です。診療予約から決済、薬局との連携までを一括管理できる機能は、患者さまの利便性を高め、医師の業務効率を支援します。また、専門スタッフによる電話やメールでの丁寧な運用サポートも利用可能や、外来の合間などすき間時間を活用してオンライン診療を行える「いますぐ診療」という独自の機能も利用可能です。オンライン診療を利用することで、患者さまは自宅や職場から診療を受けることができ、通院に伴う待合室での滞在時間を減らすことができます。

利用料金

医療機関側の初期費用・月額費用は無料です。システム利用料として1診察あたり440円(税込)の負担が発生します。医療機関にとって初期コストを抑えて導入できる点は、大きなメリットと言えます。

まとめ

SOKUYAKUは、医師・患者さま・薬局をシームレスにつなぐオンライン診療プラットフォームです。診療予約から決済、薬の受け取りまでをワンストップで管理する仕組みは、患者さまの利便性を高め、医師の業務効率を支援します。これらの機能は、診療の効率化が期待でき、外来の負担を減らすことに貢献します。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない

イシャチョク / 株式会社オンラインドクター.com

【参考】オンライン診療対応クリニック病院検索・クリニック動画紹介のイシャチョク

イシャチョクは、オンライン診療機能を軸としたメディカルプラットフォームです。

機能性

イシャチョクは、外来の合間や休憩時間といった「スキマ時間」を、場所を選ばずに新たな診療機会へと変えるオンライン診療プラットフォームです。イシャチョク上にある仮想の待合室に「今すぐ診察を受けたい」と待機する患者さまと、その時に対応が可能な医師をリアルタイムで結びつけます。医師は都合のよいタイミングで待機状況を確認し、診察を開始できるため、予約時間に縛られることなく、自身のペースで運用できます。

利便性

場所や時間に縛られることなく、お手持ちのPCやスマートフォン1つで、自宅からでも診療が可能です。イシャチョクは、空き時間を活用した診療を可能にするため、開業医の方は新たな診療機会として、勤務医の方は診療機会の拡大として利用できます。

利用料金

医療機関の初期費用は10万円(税別)*1で、月額利用料は永年無料*2です。「イシャチョク」への集患(集客)は、運営元である株式会社オンラインドクター.comが行うため、費用をかけずに集患や広報活動を行いたい医療機関にとっては、検討する価値のある選択肢と言えます。

*1 最新の金額は運営会社にお問い合わせください *2 早期にご登録された医師限定で、月額利用料永年無料キャンペーン中(2025/09/12時点)

まとめ

イシャチョクは、予約に縛られず、今すぐ診療を受けたい患者さまと時間を活用したい医師をつなぐオンライン診療プラットフォームです。勤務医の方は、空き時間を活用した新たな診療機会として利用できます。

YaDoc(ヤードック) / 株式会社インテグリティ・ヘルスケア

【参考】オンライン診療システムYaDoc

YaDocは、日々のバイタル記録などを通じて、かかりつけ医と患者さまの継続的なコミュニケーションをサポートし、診療の質を高めることを目指すシステムです。

機能性

YaDocは、オンライン問診、ビデオ診察、診察予約といった基本機能に加え、患者さまが記録したバイタル(血圧、体温など)や症状をグラフで可視化する「モニタリング機能」を備えています。医師は、患者さまの普段の健康状態や症状の変化を把握した上で診療を行うことができます。

利便性

導入から最初のオンライン診療までを支援する「オンボーディングプログラム」が提供されており、導入のハードルを下げます。また、医療機関・患者さまの双方からの問い合わせに対応する専任のサポートデスクが用意されており、導入から運用までをサポートします。

利用料金

医療機関側の導入費用はなしで、月額費用は33,000円(税込)です。一方、患者さま側のシステム利用料は原則ありません。月額制であるため、患者さま一人ひとりの利用に関わらず、安定した費用で運用できる可能性があります。

まとめ

YaDocは、日々のバイタル記録などを通じて、かかりつけ医と患者さまの継続的なコミュニケーションをサポートし、診療の質を高めることを目指すシステムです。特に、慢性疾患の患者さまの長期的なフォローアップに強みを発揮すると考えられます。

最後に

本記事では、機能性・利便性・利用料金といった観点から、CLINICS(クリニクス)、curon(クロン)、SOKUYAKU(ソクヤク)、イシャチョク、YaDoc(ヤードック)を紹介しました。

各プラットフォームにはそれぞれ異なる強みがあり、自院の診療スタイルや目的、かけられるコストを総合的に考慮し、最適なプラットフォームを選択することが重要です。最適なプラットフォームを選ぶためには、単に機能や料金を比較するだけでなく、「貴院がオンライン診療を通じて何を達成したいのか」という目的を明確にすることが不可欠です。例えば、業務効率化を最優先するのか、患者さまの利便性を追求するのか、あるいは新たな集患ルートを確立したいのか、といった観点から総合的に判断することが重要です。

オンライン診療は、今後も日本の医療にとって不可欠な要素となっていくでしょう。プラットフォームの選択は、その流れに乗り遅れないための重要な投資となります。

気になるオンライン診療プラットフォームが見つかったら、まず資料請求や見積もりを依頼し、導入後のイメージを固めることをお勧めいたします。

日本調剤では、医療機関のオンライン診療導入のサポートやオンライン診療後の患者さまのサポートも行っており、医療機関・オンライン診療システム会社・日本調剤の3社間で打ち合わせを行い、具体的な運用方法も検討することができます。

オンライン診療の導入をご検討されている医療機関の方はぜひ日本調剤へお声掛けください。