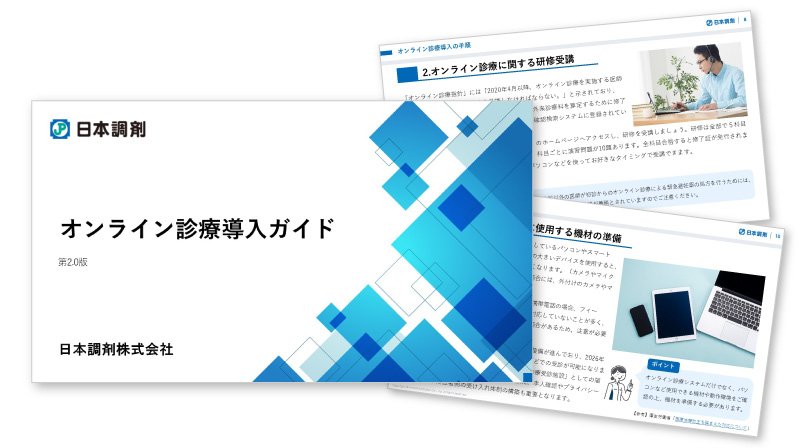

少子高齢化が進行する日本は、既に深刻な人口減少に直面しています。2050年には、世界でも類を見ないスピードで高齢化が進み、社会や経済、サービスの現場に大きな変化と課題が訪れると予想されています。医療従事者やクリニック経営者が今この環境や地域にどんな影響やリスクが広がるのかを知ることは重要です。

本記事では、人口構造の変化による生産年齢人口の減少、それに伴う労働力確保や医療・介護サービス、社会保障の維持に関する課題をデータや研究をもとに解説します。特に、2050年に求められる「医師の新たな役割」と、医療機関が生き残るための「DX戦略」に焦点を当て、今後の課題解決や制度改革の戦略を学び、将来の医療提供体制や社会の持続可能性を模索する一助となる内容です。

目次

日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた

「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。

2050年問題とは何か?その本質と危機感

2050年問題とは、単に2050年に突然現れる課題を指すわけではなく、2030年や2040年に深刻化する一連の社会的・経済的問題が複合的に表面化した状態を意味します。日本社会では急速な少子高齢化が進む中、労働力の減少や高齢化による社会保障費の増加が、今後の生活や医療、経済全体に大きな影響を及ぼすと予想されています。現場では、医療・介護体制の維持や地方都市における公共サービスの確保など、多様な社会課題が山積みとなっています。こうした状況を放置しておけば、生産活動の縮小や地域社会の衰退、全体の生活水準低下につながりかねません。過去の研究や行政のレポートによると、2030年問題や2040年問題が警鐘を鳴らす中、既に社会制度や財政基盤にも大きな負担が現れています。事業や行政サービスの効率化、自然災害対策、新たな技術やデータ活用の推進も求められる時代となりました。今後は国全体、企業、個人が問題意識を持ち、現場から現実的な対応策を実行することが不可欠です。目の前にある課題を一つひとつ認知し、持続的な社会保障と生活基盤のための戦略策定と実行が重要となるでしょう。

人口減少・高齢化が引き起こす社会への深刻な影響とその実態

日本は既に世界でも類を見ない速度で人口減少と高齢化が進行しています。現在でも少子高齢化は現場や行政で強く感じられる状況ですが、2050年には高齢化率がさらに高まり、現役世代の人口は大幅に減少すると予測されています。都市部だけでなく地方でも生産年齢人口の大規模な減少が起こり、地域社会や企業でのサービス提供や事業継続が困難になる可能性が高まります。また、サービス業や医療・介護分野では現場での人材不足が一層深刻化し、業務効率やサービス品質を維持できなくなるリスクも増大します。これにより、医療・介護を受けられる体制や保障制度の継続に課題が生じ、高齢者の生活や健康そのものにも直接影響を与えます。さらに、労働力不足は経済成長を鈍化させるだけでなく、企業や自治体の財政基盤にも影響をもたらし、多様な世代が共存する社会保障の持続性が揺らぎます。日本全体で人口構造そのものが変化していくなか、社会インフラや教育、暮らしへの影響も深刻化することは避けられません。既に多くの自治体が人口減少に直面し、公共サービスの維持や地域経済の活性化に困難をきたしている現状は、全体の社会システム見直しと新たな戦略を必要としています。国と地域、企業が一体となって構造変化に対応し、今後の日本社会の安定と持続可能な未来を実現していくための体制づくりが求められています。

【参考】厚生労働省「令和7年版厚生労働白書 1厚生労働全般」より抜粋

2050年を形作る日本の人口構造の特異性

日本の2050年問題は、従来の社会構造では乗り越えられない規模で影響を及ぼすことが予想されています。高齢者人口の割合が世界の中でも突出して増加し、医療や介護分野へのサービス需要が急増する一方で、働く世代の数は大きく減少するという極めて特異なパターンです。このバランスの崩れは医療・介護の人手不足、技術者や専門職の確保難、さらには現場スタッフの業務負担増大など、労働体制そのものに深刻なリスクをもたらします。このような状況では経済活動自体も鈍化し、全体の経済成長にブレーキがかかるだけでなく、税収減少や社会保障費の増加が国と自治体双方の財政を圧迫する要因になるでしょう。地方自治体では人口減によりインフラや生活サービスの維持が困難となることも予想され、都市・地方間の格差拡大も大きな課題です。技術の進展や企業の生産性向上策、AI・ロボットの活用、新たなビジネスモデルへの対応など、多様で長期的な戦略が不可欠となります。一方で、移民の受け入れや女性・高齢者のさらなる社会参加を促進するなど人口構成そのものを柔軟に捉え直す必要も認識されています。総合的かつ現実的な制度改革、地域住民との連携強化、社会全体での知識共有と体制構築こそが将来の持続可能な基盤強化につながります。

生活・社会環境に及ぼす2050年問題の影響を分野別に徹底解説

2050年問題は、私たちの生活や社会環境に多様な形で深刻な影響を与えると考えられます。高齢化が加速度的に進み、医療や介護の現場ではサービスの需要が急増し、人材と資源の不足が現実的な懸念となるでしょう。さらに労働人口の大幅な減少によって、生産年齢世代が支える経済基盤や企業の生産効率が低下し、経済全体の成長率も鈍化が予測されます。税収減少や社会保障費増加によって国の財政にも負担がかかり、地方自治体では人口減少に伴うサービス提供の維持自体が困難になる可能性が高いです。このような課題を乗り越えるためには、移民の受け入れや最新技術の導入などで人材やサービスの不足を補う、持続可能な社会の仕組みの構築が求められます。今後、多角的なアプローチで問題解決に取り組むことが社会全体の安定と未来の保障につながります。

産業・ビジネスが直面する人手不足と生産性維持の困難

産業やビジネスの現場では、労働力不足が今後さらに深刻となり、さまざまな業界・企業で人手の確保が最大の課題になります。生産年齢人口の減少により、現場の従業員一人当たりの業務量や負担が大きく増加し、精神的・身体的な健康リスクが高まるでしょう。また、高齢化の進展で長年培われた専門知識や技術がベテラン社員の退職とともに急速に減少し、教育や人材育成体制の維持自体が困難になります。これは業界全体のサービスや商品品質低下につながり、消費者の満足度や顧客信頼の低下にも直結します。加えて人材不足によるイノベーション停滞、競合他社との差別化難易度増、および組織の柔軟な対応力の低下も懸念材料です。各事業主や企業は生産効率向上やデジタル技術導入などを強化する必要がありますが、それでも人的資源の完全な穴埋めは難しいのが現実です。結果として、経済活動全体に負の連鎖が広がり、社会全体の活力低下や技術革新の停滞という中長期的なリスクが拡大します。今後は、多様な人材の活用や女性・高齢者の就労促進、さらには教育・研修体制の柔軟な設計と現場重視のサポート体制の構築が求められています。企業は早急に課題意識を持ち、データに基づいた現場主導の変革や事業継続戦略を総合的に推進することが不可欠です。

医療・介護の機能縮小と医師の役割転換

高齢化の進行によって医療や介護の需要が増加を続ける一方、2040年までに医療・福祉分野での人材不足が深刻化する見通しです。厚生労働省のデータでは2040年におよそ96万人の人材が不足することが予想されており、現場では既に業務負担の増大やサービス提供の制約が顕在化しています。これにより、診療所・クリニック運営では従来型の診療体制の維持が困難となり、医師や医療従事者には多職種連携や業務分担の工夫、ICT活用による効率化などが求められます。現場レベルでの知識共有や継続的なスキルアップも必要となり、医師の役割は診療行為だけでなく組織運営や地域連携、予防医療・健康管理の推進にまで広がっていくでしょう。 今後、医師の役割は、疾病の治療から、地域の多職種(介護士、ケアマネ、薬剤師など)を統括する「健康マネジメントのリーダー」へと転換が必須となります。これまで主に対面診療が中心だった医療サービスは、データや技術を活用した遠隔医療、AI支援診断や効率的なケアプランニングなど多様な形態を取り入れる必要があります。特に、医療資源の不足が進む中で、医師は「治す医療」と「看取る・支える医療」の判断基準や、地域で終末期医療を完結させる体制構築に、より深く関与することが求められるでしょう。介護の現場でもDXなど新たな技術導入により、生産性の維持・向上が重要です。今後の医療・介護体制の持続には、診療報酬や支援制度など行政側の戦略的な政策も不可欠であり、医療従事者一人ひとりの適応力や新たな知識習得への姿勢も鍵となります。

【参考】厚生労働省「令和4年版厚生労働白書 第1部 社会保障を支える人材の確保」

財源維持:医療費の適正化と給付・負担のバランスの見直し

医療費の増大は、2050年問題の財源を直撃する構造的な課題です。厚生労働省の統計によると、国民医療費は長期的に増加傾向にあり、この主因は高齢化の進展と医療の高度化にあります。このまま高齢者人口が増加し続ければ、現役世代一人あたりの社会保障負担は限界に達し、制度の持続可能性が揺らぎます。これに対応するため、国は「医療費適正化計画」を策定し、高齢者への医療・介護の効果的・効率的な提供、医療資源の効果的・効率的な活用、既存目標の見直しとデジタル技術の活用、都道府県の連携体制構築を推進しています。特に、地域ごとの医療資源を効率的に配分する「地域医療構想」は、医療提供体制を「治す」中心から「支える」中心へと再編し、限られた財源の中で質の高い医療を維持するための行政戦略であり、医療経営者はこの政策の方向性に基づいた機能分化と効率化が最優先の課題となっています。

【参考】厚生労働省「第4期医療費適正化計画(2024~2029年度)に向けた見直し」

社会インフラの脆弱化:医療アクセスを脅かす自然災害と過疎化

人口減少や高齢化による地方の過疎化が進行すると、生活・医療インフラや公共サービスの維持がますます難しくなります。都市部や観光地への人口集中に対して、地方は医療機関・学校・公共交通機関などの撤退や縮小が現実となり、日常生活の利便性や医療アクセスが大きく損なわれる懸念が高まっています。一次産業の担い手不足や高齢化も、国内生産の減少や輸入依存の増加につながり、特に災害時には医療・食糧供給体制の脆弱さという深刻な社会課題が浮き彫りになります。公共交通機関の縮小や買い物難民の増加、空き家増による治安悪化や災害リスクの顕著化も指摘されており、各自治体や現場の事業者には新しいサービス形態や連携のほか、データに基づいた地域防災・生活支援体制づくりが求められます。こうした影響は、医療・介護現場においても日常から災害時への柔軟な対応力、効率的なリソース配分、そして継続的な課題認知が重要となるでしょう。

地方自治体と都市部で異なる人口減少の影響と対応戦略

2050年問題では、地方自治体の過疎化と都市部への人口集中という二極化が一段と鮮明になります。地方では、若年層が都市へ流出し、地域経済や基礎的な医療・教育サービスの維持が困難になる一方、急速な高齢化の進行で現場の医療・介護負担が増加しています。医療機関や教育機関の減少によるサービス空白、自治体経営の財政難など、多くの課題が生じています。逆に都市部では人口増による住宅不足、交通渋滞、インフラ老朽化や環境負荷の高まりといった新たな問題が現れています。このバランスの悪化を是正するためには、地方の特徴や文化を活かした魅力向上施策が重要です。たとえばリモートワークやUターン・Iターンを支援する移住政策、持続可能な地域経済の創出による人口分散の実現が効果的と考えられます。都市部では持続可能な都市開発やインフラ整備、生活環境向上に資する戦略的な計画実行が不可欠です。人口減少に柔軟かつ多様に対応することが、社会全体の健全な成長と明るい未来を実現するための基礎になります。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない

2050年問題に対する企業・行政・個人の課題と解決策

2050年問題の克服に向けて、企業、行政、個人それぞれに課題と役割があります。企業は慢性的な人材不足や生産性低下、技術・知識の継承難への対応を迫られています。課題解決のために考えられる具体策をいくつか紹介します。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進による業務効率化や遠隔医療サービスの導入

- フレキシブルな雇用制度の設計と、女性・高齢者・外国人等多様な人材活用の促進

- 社内教育体制や研究開発投資への重点的なリソース配分、技術の継承と人材育成

- 地域社会との連携強化による地方創生やサービス展開の多様化

- 働きやすい職場環境の整備と健康経営の導入による従業員の健康確保

行政は政策面で、社会保障制度の持続可能性確保、安心安全な医療・介護体制の構築、自然災害やインフラ老朽化への備えが不可欠です。個人レベルでも予防医学や健康寿命延伸への積極的な取り組み、キャリア形成の多様化、自己啓発や生涯学習によるスキルアップなど自律的な行動が求められます。現場や社会全体で生じる課題一つひとつを深く認知し、企業・行政・個人の全体協力によって持続可能な社会を構築することが重要です。

DXと制度改革:医療の効率化と専門性の未来

医療分野においてDX(デジタルトランスフォーメーション)と制度改革が急務となっています。既存の体制では、患者数増加や多様な健康ニーズに十分対応できない課題が明確化しつつあります。効率的なデータ管理や診療プロセス自動化による業務負担軽減は、医療現場でのサービス品質維持に実効力を持ちます。さらに、遠隔診療やAI活用によって、エリア格差や慢性的な人材不足問題の緩和が期待されています。今後は、医師や医療従事者が診療・ケアの領域を超えて、組織マネジメントやDX推進の中心的役割を担うことも重要です。医療機関は制度面でも柔軟な対応を推進し、最新技術の社会実装と労働環境の整備を両輪で進めていくべきでしょう。

AI時代に「代替されない医師」が持つべき専門性

AIがデータ解析や画像診断の効率化を担うようになる未来において、医師に求められる価値は、「人間らしい関わり」と「最終的な責任」に移ります。具体的には、AIでは判断できない患者さまの人生観や価値観を踏まえた倫理的な意思決定のサポート、複雑な状況下での多職種間のリーダーシップ、そして患者さまやその家族との深い信頼関係の構築です。医師は、技術を使いこなし、知識の応用と人間性の発揮に注力する専門家へと進化する必要があります。そのためには、技術的なスキルアップ(データリテラシー)だけでなく、医療倫理やコミュニケーション能力の継続的な学び直し(リカレント教育)が不可欠となります。

教育・研究で求められる新たな知識と人材育成の体制強化

急速な社会変化に対応するには、教育と研究分野で新たな知識を持つ人材の育成体制強化が不可欠です。技術革新や医療の高度化、現場の多様化を背景に、専門性と幅広い教養を兼ね備えた人材が求められています。具体的な方法としては、実践的な教育カリキュラムやデータサイエンスの導入、現場重視の研究開発体制の充実が挙げられます。さらに、職種横断的な学習機会提供やリカレント教育を推進し、多世代が学び直しを行える環境作りも重要です。教育現場と産業界が連携し、未来の課題解決力を備えた人材を地域社会と連携して育成し、循環を生み出すことが、医療や社会の持続的な発展基盤となります。

持続可能な社会保障制度を支える「予防・健康寿命延伸」戦略

人生100年時代が到来し、従来の「余生」観は通用しなくなりました。今では100歳を超える高齢者が9万人を超え、引退後も数十年に及ぶ人生をどう健康に過ごすかが重要課題です。社会保障制度を維持するためには、予防による疾病の減少、そして健康寿命の延伸が不可欠です。例えば、定年後も週3~4日無理なく働く「ゆるやかな働き方」は、高齢者の社会参加と生産性維持に資するだけでなく、医療費や介護費用の抑制にもつながります。データの活用や地域コミュニティによる健康指導の強化、行政が推進する健康教育・予防政策も効果的です。個人が予防意識をもち、地域全体で健康活動に取り組むことが、全世代型社会保障の支えとなり、将来の財政健全化にも寄与します。今後、企業は従業員の健康を戦略的経営資源と捉え、医療現場や行政も協働で予防・健康増進事業を強化すべきです。

2050年問題を克服するために私たちが今すぐできること

2050年問題の本格化を前に、今からできる具体的な行動を一人ひとりが考え、少しずつ取り組むことが将来の社会を守る鍵となります。医療の面では、予防・健康意識を高める生活習慣や地域での健康活動の積極的な実践が重要です。教育分野では、デジタル技術や多様な知識の習得、世代を超えた学び直しを促進する仕組みづくりが求められています。日々の生活や暮らしでは、省エネやリサイクルを意識した行動、災害やリスクへの備えを家族や地域で進めることが全体のレジリエンス向上につながります。エネルギー分野では、再生可能エネルギーの利用や地産地消型エネルギーシステム導入への関心と行動が必要です。個人が未来を意識して社会活動やコミュニティ作り・政策提言に参加し、多様な人々が協力して持続可能な仕組みを支えることが、2050年以降も快適で安心な暮らしを実現する基盤となると考えられます。

まとめ

2030年以降、日本の少子高齢化と人材不足はこれまでにない規模で加速し、構造的な対策が必須となります。企業には、生産性向上に向けたDX推進や外国人労働者受け入れ体制の構築が不可欠です。AI・ロボット技術導入は現場の効率化と持続的経営を支え、次世代を担う多様な人材確保へつながります。さらに、地方と都市部のバランスを是正するため、公共サービスや教育機会の分散整備、地域活性化戦略が求められています。行政も移民政策や雇用創出支援、社会保障改革を一体的に推進する必要があります。個人のレベルでも、予防・健康管理や知識のアップデート、地域活動への積極的参加が重要です。企業・自治体・個人が一体で社会変化に対応し続けることが、未来の日本社会を持続・発展させる力となります。今こそ、私たち一人ひとりが課題の本質を直視し、アクションを起こすときです。未来世代のため、今からできる改革や協働にぜひ取り組んでください。