2024年度は診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の3つが同時に改定される、いわゆるトリプル改定の年にあたります。デジタル化や多職種連携など、さまざまな議論が関係省庁で進んでおり、オンライン診療もその1つです。

本記事では、オンライン診療にまつわる過去の診療報酬の変遷をたどりながら、2024年度診療報酬改定で注目されるポイントやスケジュールについて解説します。

目次

日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた

「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。

1997年~2018年:オンライン診療の先駆け

1997年、「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」という厚生省(当時)の通達において、「遠隔診療を行うことは直ちに医師法第20条等に抵触するものではない。」と明示されました。

【参考】厚生労働省「情報通信機器を用いた診療(いわゆる 「遠隔診療」)について」(1997年12月)

「第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」

このことにより、一定の条件下でオンライン診療も診察であることが認められましたが、厳しい地理的条件および継続的な慢性疾患に限定されたうえ、診療報酬上の点数が定められなかったため(自由診療のみ許容)、広く普及することはありませんでした。

その後、長らく普及が進まなかったオンライン診療でしたが、2015年6月30日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015~経済再生なくして財政健全化なし~」(骨太の方針2015)に「遠隔医療の推進」が盛り込まれたことにより風向きが変わります。

【参考】内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2015 ~経済再生なくして財政健全化なし~」(2015年6月)

閣議決定後の同年8月10日、厚生労働省は、「1997年の遠隔診療通知に示された、離島、へき地などの厳しい地理的条件や、遠隔診療の対象及び内容は、あくまでも例示である」と明示した事務連絡を発出し、オンライン診療の対象は実質的に全国に広がりました。しかしながら、この段階においても、ガイドラインや診療報酬上の評価はなかったため、オンライン診療の普及は限定的なものでした。

【参考】厚生労働省「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(2015年8月)

2018年:オンライン診療が診療報酬上で初めて評価される

こうした状況のなか、2018年3月に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が発出され、翌月の診療報酬改定において、「一定の要件」を満たすことを前提に、新たに以下4つの算定ができるようになりました。

<新設された診療報酬上の評価>

- 「オンライン診療料」(70点、1月につき)

- 「オンライン医学管理料」(100点、1月につき)

- 「オンライン在宅管理料」(100点、1月につき)

- 「精神科オンライン在宅管理料」(100点、1月につき)

オンライン診療料の主な「一定の要件」は以下の通りです。

<算定要件と施設基準>

- 特定疾患療養管理料などの管理料を算定していること

- 初診以外の患者で、かつ、当該管理に係る初診から6月以上を経過した患者であること

※(初診から6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限る。) - 連続する3月は算定不可

- 緊急時に概ね30分以内に診察可能な体制を有していることオンライン診療を開始するまでの事前の対面診療の必要期間は該当管理料算定時から6ヶ月

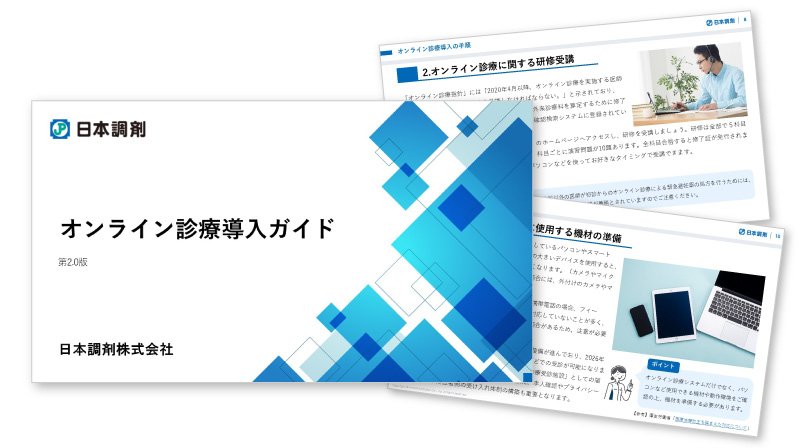

診療報酬上で初めて評価されたオンライン診療ですが、距離や時間、実施割合の要件、そして対面診療より低い点数設定ということもあり、オンライン診療料の算定は1年経過後でもレセプト100万件中わずか1件程度にとどまりました。

【参考】厚生労働省保健局医療課「平成30年度診療報酬改定の概要 医科Ⅰ」(2018年3月)

【出典】中央社会保険医療協議会「横断的事項(その2)」(2019年11月)を基に加工して作成

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない

2020年:一部要件の緩和、コロナ禍における時限的・特例的な取扱い

2020年度診療報酬改定において、オンライン診療料は点数こそ据え置かれたものの、対象疾患の拡大やオンライン診療を開始できるまでの期間が短縮されるなど、若干の要件緩和が実施されました。

<緩和された主な要件>

- オンライン診療を開始するまでの事前の対面診療の期間が「該当管理料等を初めて算定した月から6ヶ月」から3ヶ月に短縮

- オンライン診療料の対象疾患に、定期的に通院が必要な慢性頭痛患者を追加

- 「緊急時に概ね30分以内に診察可能な体制」の削除

【参考】厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要(外来医療・かかりつけ機能)」(2020年3月)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、2020年4月10日に厚生労働省が発出した事務連絡、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」により、あくまで臨時的とはいえ、初診からのオンライン診療を含め、大幅に要件が緩和されました。

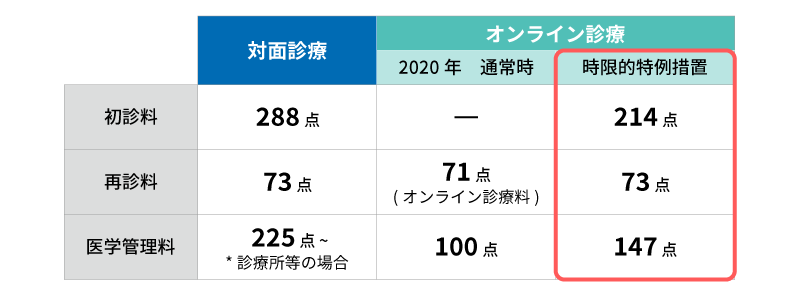

【出典】厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」(2020年4月)を基に加工して作成

2022年:初診からのオンライン診療の恒久化

新型コロナウイルス感染症の流行収束が見えないなか、政府は2021年の規制改革実施計画で、初診からのオンライン診療を2022年度から恒久的に認めることを盛り込みました。

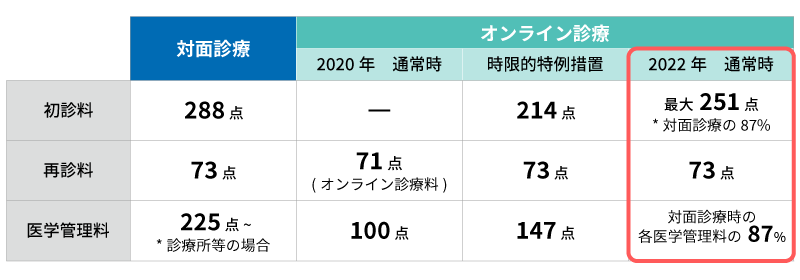

これを受け、2022年1月、厚生労働省は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を改定し、2022年度診療報酬改定では、今までのオンライン診療料が廃止され、「情報通信機器を用いた場合の初・再診料」として再編されました。算定できる医学管理料も14種類追加され、オンライン診療にかかる診療点数も、対面診療の点数に大きく近づきました。

【出典】厚生労働省「令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅱ(情報通信機器を用いた診療)」(2022年3月)を基に加工して作成

2024年度診療報酬改定にむけた議論とスケジュール

2024年度診療報酬改定は、診療報酬改定DX対応により、例年より2か月後ろ倒しの2024年6月1日施行となる旨が、2023年8月2日の中央社会保険医療協議会(以下、中医協)総会で了承されました。施行が後ろ倒しとなりましたが、諮問(1月中旬)、答申(2月上旬)、告示(3月上旬)のスケジュールは現行通りの予定です。

<今後の診療報酬改定関連スケジュール想定>

- 2023年12月中旬頃 社会保障審議会により改定の「基本方針」が示される

- 2023年12月下旬頃 内閣府による診療報酬の「改定率」決定

- 2024年1月中旬頃 中医協にて「基本方針」に基づき審議

- 2024年1月下旬頃 個別改定項目案(短冊:点数なし)

- 2024年2月上旬頃 個別改定項目・答申(短冊:点数あり)

- 2024年3月上旬頃 告示(点数・算定要件・施設基準情報)

- 2024年3月下旬頃 疑義解釈、団体Q&A

- 2024年4月1日 薬価改定の施行

- 2024年6月1日 施行

【参考】厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第551回)議事次第 医療DXについて(その2)」(2023年8月)

【参考】厚生労働省「第104回社会保障審議会医療部会」(2023年11月)

【参考】厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第515回)議事次第」(2022年2月)

【参考】厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第513回)議事次第」(2022年1月)

中医協では、2023年11月8日に、睡眠時無呼吸症候群に対する「持続陽圧呼吸療法」(CPAP)のオンライン診療を2024年度の診療報酬改定で評価する方針が議論されました。また、へき地における「D to P with N」について、十分に普及しておらず、診療報酬・インフラ整備・人材育成など多面的な対応が求められるとしました。遠隔連携診療料についても、指定難病の診療にも対象を拡大することを前向きに検討すべきという声もあがりました。一方で、不適切なオンライン診療についても議論されており、オンライン診療の普及にブレーキをかけかねないと懸念の声もあがっています。

【参考】厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第562回)議事次第 外来(その2)について」(2023年11月)

本記事で述べてきた通り、オンライン診療はその有用性が認められ、診療報酬上でも徐々に評価されるようになってきました。生活のあらゆる場面でオンライン化が進むなかで、医療のオンライン化も今後ますます広がると考えられます。オンライン診療が適切に評価されるためにも、ガイドラインに沿った適切な運用が求められています。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない