地域で医師不足が深刻化し、病院や福祉機関の負担が増加している今、厚生労働省の資料からも現状が浮き彫りになっています。今後の診療体制を改善するには専門キャリアを活用し、勤務時間の見直しやオンライン診療導入などの対策が重要です。そこで本記事では地域や大学病院など多くの現場で利用できる支援策や制度を検討し、人口高齢化に伴う課題を解決へ導く方法をまとめました。 最適な導入や活用を学ぶことで、医療従事者が安心して働きやすい環境を整えられます。都道府県単位で医師の偏在が起こる原因を把握し、厚生労働省や自治体の取り組みを比較することも必要です。 社会全体で臨床環境を整え、多くの患者さまが安心して受診できる診療体制の確保を目指しましょう。

目次

日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた

「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。

地域医療が抱える医師不足問題の現状を徹底解説

医師不足に悩む地域医療の現状は、日本の医療体制全体における大きな課題です。厚生労働省の調査では、地方だけでなく首都圏以外の都市部でも専門医の確保に苦慮する状況が確認されています。高齢化の進行で患者数が増加し、勤務医の負担が大きくなっている病院も少なくありません。医療従事者の労働環境が過酷になると離職率が高まる理由になり、不足の問題がさらに深刻化します。

その状態を解消する対策として、医師の増員だけでなく、研修プログラムの見直しやキャリア支援など、多角的な取り組みを導入する必要があります。

病院や福祉機関のキャリア現場で見える多くの課題とは

多くの病院や福祉機関で採用を増やす動きが進んでいますが、実際には医師や看護師を十分に確保できずにいます。日本看護協会による2018年度の調査では、全体の3割以上の病院が採用数を増やす意向を示す一方、応募者が集まらない状況もみられます。有効求人倍率はコロナ過以降下がっているものの2倍に近い値を推移しており、人手不足が深刻であることを物語っています。深刻な理由として、診療科や専門分野による偏在、長時間労働の影響など、現場で勤務する医療従事者にとって負担が大きいことがあげられます。生活面のサポート整備が不十分な場合、若手や子育て世代が地方で働きにくくなる問題にもつながります。

地元の医療機関に人を呼び込み、地域の医療を維持するには、働きやすい職場づくりと将来のキャリアを見据えた支援が不可欠です。社会全体が少子高齢化へ向かうなか、医療環境を改善する取り組みが急務といえます。業務量の見直しや新技術の導入など、多角的な改革を行うことで、患者さまと医師双方にメリットをもたらすでしょう。

地域偏在と診療科目の偏在が引き起こす医師不足の深刻な原因

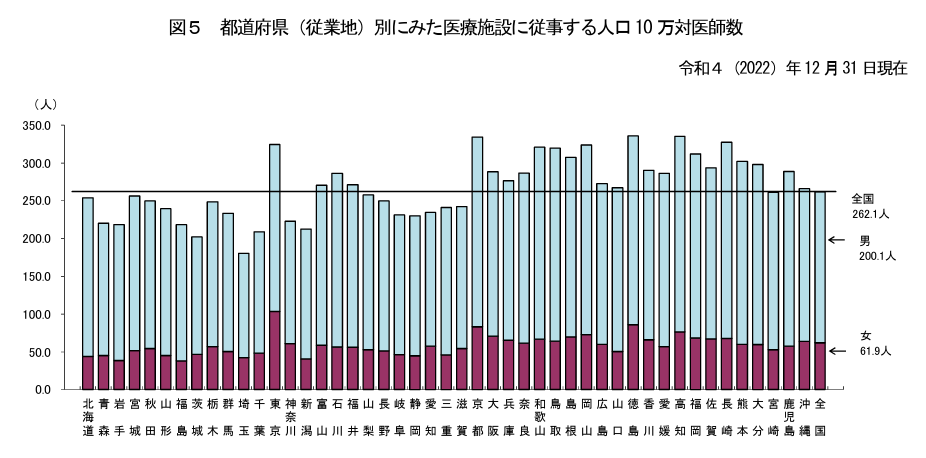

地域偏在と診療科の偏在には、単なる都市部と地方の比較だけでは見えない問題が潜んでいます。令和4(2022)年の人口10万人当たりの医師数でみると、徳島県が335.7人で最も多く、次いで高知県335.2人、京都府334.3人となっており、埼玉県が180.2人で最も少ないという統計が示すように、都道府県ごとに偏在の度合いは大きく異なります。北海道・東北地方では全ての県が全国平均の262.1人を下回る一方で、西日本では多くの県が全国平均の262.1人を上回るなど、地域差が表れています。

【出典】厚生労働省「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 結果の概要 1.医師」より一部抜粋

また診療科別の不足も深刻で、人気のある科目に集中する一方、外科や産科のように働く負担が大きい科目は避けられる傾向にあります。こうした偏在が生じると、医療機関同士のネットワーク構築が難しくなり、患者さまの移動時間や医師の業務負担が増す原因になります。都道府県単位の制度や支援があっても、それぞれの現場での取り組みが伴わなければ解消は困難です。厚生労働省が提示する資料をもとに、具体的な対策を導入し、専門スタッフを確保する仕組みを整えることが重要です。

都道府県や大学病院での医師採用が進まない理由を確かめる

一部の都道府県や大学病院が医師採用を増やそうとしても、実際には十分に集まらない状況があります。地域差や診療科によって負担が偏り、魅力的な条件が提示されないケースが多いためです。待遇面や研修体制が未整備だと、若手のキャリア形成に影響し、長期的な勤務を敬遠されがちです。厚生労働省では各都道府県の医師確保施策を一覧で公開していますが、それを活用しても、実際の現場が協力し合わないと効果は限定的になります。大学病院の教育環境が改善されなければ、専門医を育成して地域に派遣する流れも途切れがちです。

高齢患者増加で医師不足が生まれるメカニズムを具体的に解説

高齢化は患者数だけでなく、慢性疾患や複数疾患の割合を増やすため、診療やケアに時間がかかります。地域医療で医師不足が深刻化する背景には、医学部定員の抑制や医師の業務多様化が影響してきた側面があります。臨床以外に研究や管理業務を担う場面も増え、医師1人あたりの負担が拡大している現状です。地方の医療機関では高齢化がさらに進んでおり、多くの患者さまが集中するため、勤務環境が厳しくなる要因になります。診療科別にみると救急や外科など、緊急対応が必要な科ほど勤務時間が延びやすい傾向です。働く先を検討する際、医師は待遇や制度面を比較しながら選びます。そのため、偏在や不足を解消するには、医療現場での具体的な対策や研修の拡充が大切になります。診療所や病院が協力し合い、自由度の高い勤務環境を整備することが地域医療へのモチベーション維持につながります。

【関連記事】医師数増加なのに不足感? 偏在マップから見えた現状

診療科偏在による負担増と医療従事者の勤務環境への影響

診療科の偏在は、病院常勤医師の労働時間を大きく左右します。外科や産婦人科では週60時間以上勤務する割合が非常に高い統計があり、医療従事者の健康や生活に深刻な負担を及ぼしています。結果として、ハードな診療科を敬遠する流れが生まれ、ますます専門医が集まりにくくなります。一方で麻酔科や精神科などは増加率が高い傾向にあり、偏在が医局や大学病院の配置にも影響を与えています。勤務環境が厳しい科では離職リスクが高まり、病院全体の医師数が不足しがちです。こうした構造的な問題を解消するには、長時間労働を見直す勤務体制の導入や、医師同士でスキルや対応時間をシェアする仕組みが求められます。救急の現場でも多職種連携を強化することで、負担を分散しつつ質の高い診療を続けることができます。全体で話し合い、診療科ごとの問題点を共有しながら、働き方改革や研修制度の見直しによって偏在を是正していく姿勢が不可欠です。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない

医師不足を改善へ導く厚生労働省の制度改革と多くの支援策

医師が余っているという表現と、不足しているという現状が同時に語られるのは、領域や地域による偏在が顕著だからです。特定の診療科だけ医師が集中したり、働きやすい都心部へ流れたりすることで、別のエリアでは人手が足りず負担が増えます。この循環が長時間労働の原因になり、さらに医師が敬遠する地域や診療科を作り出してしまいます。厚生労働省でも、医師数の確保や働き方改革に向けた対策を進めているものの、すべてを一度に解決するのは難しい状態です。地域ごとに勤務医や専門医をどう配置するか、医師同士の支援体制をどう整備するかなど、複合的な視点が必要です。また、大学や研修病院と連携した人材育成や、医療従事者の負担を軽減する情報技術の活用も重要な検討事項です。医師不足の問題を解決できれば、患者さまの安全と医療サービスの質の向上につながります。今後も厚生労働省の資料や制度改革の内容を把握しながら、多方面の支援を活かすことが欠かせません。

医師数の確保へ向けた大学医学部拡充と研修制度の強化

医学部の定員増加は、長期的には医師不足の解消に寄与すると期待されています。新設や定員拡充によって将来的に医師数を増やし、地方や不足科へ人材を送り出す狙いもあります。ただし、増やすだけでは診療科偏在を改善できない場合があります。そのため、地域枠制度のように特定地域や科目での勤務を条件とした入試を実施する大学もあり、本当に不足している領域へ人材が行き渡るよう工夫しています。研修段階で幅広い臨床経験を積める環境を整えることも欠かせません。研修医が地域に魅力を感じるようになると、人口が少ない県でも医療体制を維持しやすくなります。診療の実践と学問の融合を図り、大学病院と地域医療機関が連携することで、全国的な医師不足の打開につながる可能性があります。

過酷な勤務時間を見直す働き方改革と医師の専門キャリア支援

多くの医師が週60時間以上勤務している職場では、過度な疲労や家庭との両立の困難が大きな問題です。働き方改革として労働時間を適正化し、多様な勤務形態を導入することで負担が軽減されると、医師の離職率も下がります。病院内の保育所や育児休暇の拡充などの福祉面の支援も重要です。こうした対応を進めることで、医師だけでなく看護師やその他の医療従事者にとっても持続的に働きやすい環境が整います。専門キャリアの支援が進むと、新しい診療技術の習得や研究活動も充実し、医師の経験やスキルが多くの患者さまに還元されるでしょう。結果として、地域の医療サービス向上や病院の評判アップにもつながっています。

医療現場を支えるための新技術導入と地方医療へのサービス提供

遠隔医療やITの導入は、地域の医師数が不足していても都会の専門家が診療を支援できる有効な手段です。画像伝送システムやオンライン上でのカンファレンスを活用すれば、離れた病院や診療所と連携して患者さまの状態を確認できます。周産期医療では胎児心拍モニターや超音波画像の送付も可能で、安全性の高い臨床を進める助けになります。また、高齢化で独居の患者さまが増加している状況では、コミュニケーションツールとしてのITの利用も大切です。病院からの定期的な連絡やデータ管理がしやすくなり、緊急時の対応が迅速に行われます。その一方で、研修病院の医師定数を増やし、大学病院でも待遇を改善しなければ、受け手になる病院側が支援を担えずに形だけのシステムに終わる恐れがあります。新技術を活用する際には、十分な人材確保と現場の体制整備を同時に実施する必要があります。医療が求められる現状を踏まえ、遠隔と対面を組み合わせて地域にサービスを提供できれば、多くの患者さまにメリットがあります。新たな仕事の可能性を探り、社会全体でも成長が期待できる分野として位置づけることが望まれます。

オンライン診療やAI診断で可能になる遠隔支援のメリット

オンライン診療の導入によって、地方や離島など医師不足が深刻な地域でも、都市部に勤務する医師が遠隔で質の高い診療を提供できます。ビデオ通話や写真共有により、患者さまの患部を確認しながらアドバイスすることもできるため、医療機関側の負担が軽減されるだけでなく、患者さまにとっても移動時間を削減できる利点があります。AI診断を活用すれば、症状や画像から早期にリスクを見つけることも可能です。これらのシステムを活用する際は、通信インフラの整備や医師の研修、法律や制度の検討が重要です。遠隔医療が進めば、全国規模で医療の偏在を和らげる支援策となり、多くの医療機関がさまざまな状況に対応できます。負担を分散するためにも、現場がAIやITを使いこなし、新たな働き方を柔軟に受け入れる姿勢が求められます。遠隔支援が本格的に普及すれば、日本全体で医師不足の解消に大きく寄与するでしょう。

【関連記事】遠隔医療の魅力と課題:日本の現状と展望

医療機関同士の連携強化で専門スタッフを共有する取り組み

急性期医療を1次から3次まで分担し合うネットワークは、産科や救急に限らず幅広い分野で機能します。過疎地であっても、2次・3次の病院がしっかり受け入れる体制なら、1次診療所の医師は安心して勤務でき、高齢者を含む地域の人口に対して確実に医療を提供しやすくなります。研修期間の一環として短期赴任する医師が増えれば、地方にも多くの専門スタッフが集合しやすくなります。アクセス・コスト・クオリティを確保したうえで、フリーアクセスを堅持できれば、患者さまの利益が高まり、人手不足の問題を部分的に解決できます。医師が不足するエリアでは、複数の医療機関が連動して人材を共有する取り組みが効果的です。こうした連携は業務の偏りを軽減し、多職種と協力して診療や福祉サービスを充実させるきっかけになります。結果として、無医地区の解消につながり、地域全体の健康を守る大きな一歩になります。

まとめ~医師不足解決に向けた今後の展望と実践への期待~

医療における人手不足は深刻ですが、病院や診療所が適切な解決策を実施すれば、人材を確保することは可能です。都道府県や大学、厚生労働省の制度改革を活用し、負担が大きい診療科への支援や新技術の導入を進めることで、その環境を改善できます。日本全国で医師の偏在や不足が目立っているものの、地域のネットワーク強化や研修制度の拡充によって、仕事の負担を分散させる取り組みが期待されています。具体的な対策を導入する際には、それぞれの医療機関が個々の問題を分析し、最適な方法を検討しましょう。問題を整理して解決策を実行すれば、患者さまの満足度や医療従事者の働きやすさが向上します。次のアクションとして、現場で解決すべき課題を洗い出し、段階的に改善策を取り入れることが大切です。医師不足を乗り越えるには多くの支援や制度が必要ですが、うまく活用すれば将来の地域医療を安定させ、結果的に社会全体の利益にもつながります。ぜひ自院の課題を見極め、即実行に移してみてください。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない