多くの病院では、待ち時間という問題が患者さまと医師双方に負担をかけています。こんなにも時間がかかる理由に、検査や緊急対応が重なること、外来数の多さが挙げられます。その結果、患者さまは不満を抱き、スタッフの対応にも影響が及びがちです。そこで必要なのが、診療予約システムやオンライン診療などを活用し、順番の管理や案内方法を改善する取り組みです。

適切に導入すれば、患者さまにとっては来院前の段階で受付が済み、待合室でのストレスが軽減できます。スタッフにとっては受付の対応やパソコンへの入力作業などの事務手続きが軽減できます。

本記事では、導入のポイントやスタッフ管理の方法を解説し、長い待ち時間を解消することで患者満足度を高める具体策を紹介します。

この取り組みで貴院のクリニックを最適に運営し、十分な医療サービスを提供するきっかけにしてください。

目次

日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた

「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。

病院の待ち時間は本当に長い?患者数や診療体制の現状調査・解説

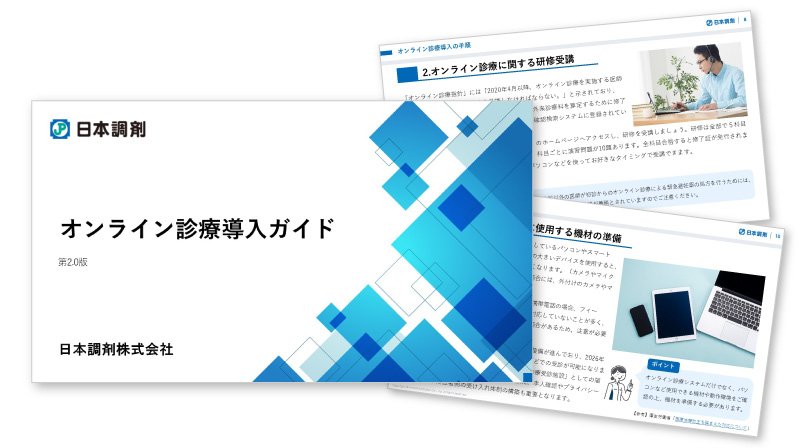

厚生労働省の調査「令和5(2023)年受療行動調査(概数)の概況」では、外来患者の診察等までの待ち時間では15分未満が最も多い(27.9%)です。次いで15分~30分未満(24.9%)、30分~1時間未満(20.6%)となります。大病院になると、15分~30分未満が一番多く23.2%、15分未満が22.5%とより待ち時間が長くなっています。病院の総数で見ると15分未満が最も多いですが、それでも体調が悪い時や忙しい時の患者さまにとっては負担と感じてしまいます。

【出典】厚生労働省「令和5(2023)年受療行動調査(概数)の概況 結果の概要」より一部抜粋

予約制を採用している医療機関でも、急患や院内の診療進行に左右され、想定以上に時間が長引く場合があります。短時間で診察を受けられる体制は患者さまの不満を抑えるためにも重要です。そのためには、スタッフ数を調整したり、診療予約システムやオンライン診療を導入したりする対策が求められます。病院やクリニックの運営において、待ち時間の管理や案内はサービスの質を左右する重要なポイントです。必要な検査や緊急の対応が発生してもスムーズに順番が把握できていれば、患者さまと医師双方の負担が軽減できます。医療現場での効率的な対応は、結果として患者さまの満足度向上とスタッフの業務環境の改善につながるでしょう。

待ち時間が長くなる理由と全国的な医師不足の影響

多くの患者さまが似た時間帯に来院すると、受付や診察の順番が集中しやすく待ち時間が増えてしまいます。ただ患者さまも仕事や家事などの生活があるため、どうしても来院時間に偏りは出てしまいます。特に、午前、午後の診察が始まってすぐや診察が終わる直前は混みやすい時間帯です。

病院の業務量の多さも待ち時間が長くなってしまう理由の1つです。特に大きい病院になると、各科の連携や情報共有などの業務も出てきます。そうした業務にスタッフが対応に追われてしまうと、時間短縮が思うように進みません。

急患が入ることも、先に来ていた患者さまの順番が後回しなり、待っていた患者さまにとっては時間がかかっていると感じてしまうケースです。病院で急患を受け入れることは重要な役割であり、患者さまに理解をしていただく必要があります。

これらの理由により待ち時間が長くなってしまう中、全国的に医師や医療スタッフの不足が指摘されている状況では、外来への対応力に限りが生じるため、どうしても滞留が起こりがちです。スケジュール管理やスタッフ配置を見直す対策、患者さまの診療時間の平準化などを行うことで、患者さまや医師双方の負担を抑えられます。必要な検査や治療が円滑に行える体制づくりは、医療サービスの向上につながるでしょう。

緊急外来・検査対応などでどうしても順番が変わってしまう際の対応

緊急外来対応は医療機関の大きな役割で、急患が搬送されれば最優先で診察を行わなければなりません。重篤な状態の患者さまがいれば、一般的な外来の順番を大幅に変えざるを得ないです。これにより、先に受付を済ませていた患者さまが大きく待たされる状況になることもあります。そのような時は、急患対応を行う理由を具体的に説明することが待っている患者さまのストレスや不満を抑えます。検査対応が発生して時間がかかってしまう場合も同様です。また院内表示やシステム上で順番の変動を分かりやすく示すことも大切です。そのほか、患者さまが待合室で不満を貯めないように定期的な声掛けを行うことも心がけましょう。

待ち時間短縮に必要な対策とは?

診療予約システムやオンライン診療を導入することで、来院前に患者さまに受付をしていただき、順番を管理することで待ち時間を短縮できます。各システムの導入後に貴院のサイト上や各システムのアプリなどで予約を受け付ければ、時間帯ごとの混雑状況を事前に案内できるので、患者さまの不満を減らすことが可能です。

オンライン診療システムでは、貴院の既存患者さまをオンライン診療に切り替えるという選択肢も増えます。オンライン診療により予約時間での受診対応をすることで時間の効率化が図れ、新規に来院される患者さまの対応などに時間を割くことができます。

スタッフにとっても、予約の管理や電話応対の負担が軽減され、業務全体の効率化につながります。また、緊急外来や必要な検査が立て込んでいる状況でも、システムを使って順番表示を可視化すれば、患者さまが現在の進行状況を把握しやすいです。診療所やクリニックがこうした予約機能を活用することで、貴重な時間をより有効に使えます。結果的に医師やスタッフの仕事量も管理しやすくなり、患者さまも短い時間で安心して受診できるでしょう。

オンライン診療ツールの特徴を薬剤師目線でまとめた記事やホワイトペーパーもご用意しております。オンライン診療の導入を検討、これから導入したいと考えている医師の皆さまはぜひ参考にしてください。

【関連記事】【医師必見】薬剤師によるオンライン診療ツール比較(5選)

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない

受付から診療までをスムーズに!スマート院内案内サービス活用法

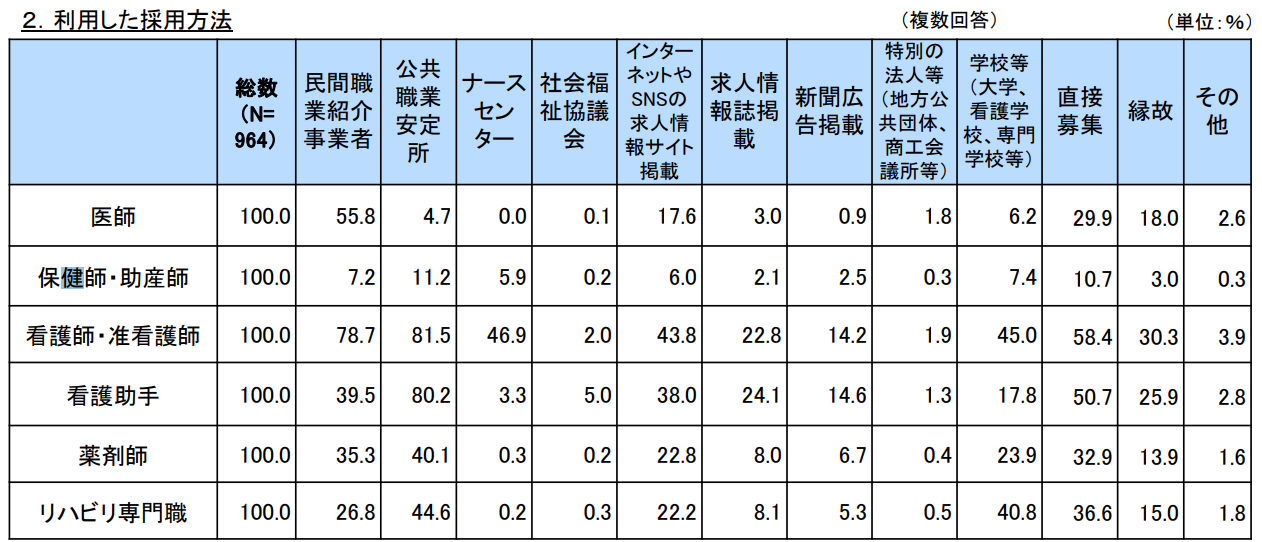

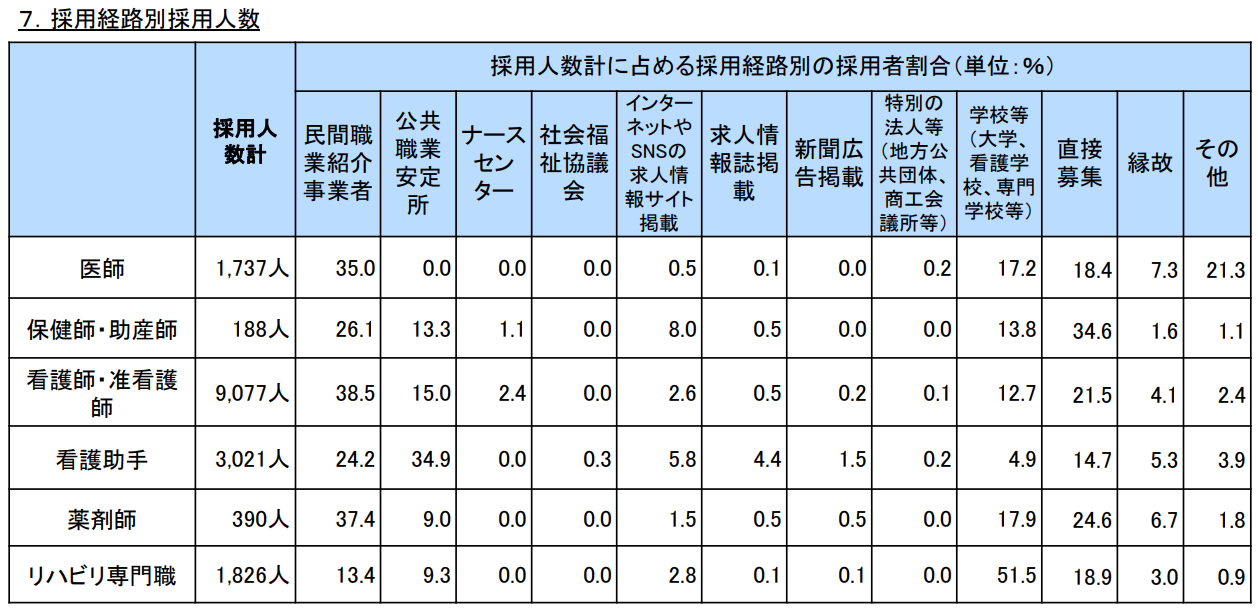

院内をスムーズに案内するためには、ITを用いたサービスの導入に加えて人的サポート体制も見直す必要があります。診療予約システムや受付案内の方法を工夫しても、対応するスタッフの数が足りないと十分に機能せず効果的な待ち時間の短縮につながりません。貴院独自での採用に不安があり、事務スタッフを十分に集められない場合は人材紹介・派遣サービスを活用することも1つです。厚生労働省の「医療・介護分野における職業紹介事業に関するアンケート調査 集計結果(概要)令和元年12月」によると医療分野の職業紹介において利用した採用方法で、最も使われており採用人数が多いのが、民間職業紹介業者です。

【出典】厚生労働省「医療・介護分野における職業紹介事業に関するアンケート調査 集計結果(概要)」(2019年12月)より一部抜粋

人材サービスを上手く活用することで病院の受付や看護補助など多方面をサポートでき、状況にあわせたスタッフ配置が可能になります。とくに大規模な外来を抱える病院やクリニックではシステムとスタッフの両面を改善することが、待ち時間短縮の近道です。負担を軽減しつつ、患者さまに対して円滑な案内を実施すれば、サービスの質も向上します。

医療機関の状況に合わせた予約システムで無駄な待合室滞在を軽減

待合室が混雑すると、患者さまの不満が高まりやすいです。貴院の都合に合わせて、患者さまが空きやすい時間帯に予約設定を行うことで、同じ時間帯への集中を避けられます。シンプルな操作性のある診療予約システムは、高齢者も利用しやすく、利用者がストレスを感じにくい点が特長です。予約リマインドやディスプレイ表示に対応したシステムなら、順番や来院時間を事前に確認しやすく患者さまの時間調整が容易になります。さらに問診をWeb上で行える機能や、自動精算機を導入すればスタッフ対応の負担を抑えられ、患者さまも待ち時間を短縮しやすいです。

患者さまが来院する前段階の診療予約システムの導入と併せて来院してからの時間短縮のために、マイナポータルによるオンライン資格確認端末や電子処方箋、電子決済の導入なども行うことですべての対応をWEB上で行うことができるようになります。データ入力の削減、院内での情報共有のリアルタイム化により、さらに業務効率化が行えることで、患者さまの待ち時間短縮ができるでしょう。

貴院の状況に合った予約システムを選ぶことや院内での患者さまフローのIT化により、院内での時間を有効に活用できます。

患者満足度を上げる病院運営とは?スタッフ対応と情報管理の要点

院内での待ち時間が長引くと、患者さまのリピート率や満足度が下がりやすいです。サービスの質を向上させるためには、以下のような方法が有効です。

- 予約管理システムを導入し、進行状況を可視化する

- スタッフの稼働数を見直して業務を効率化する

- 待合室のレイアウトや備品(雑誌やWi-Fi設備等)を整備して快適性を高める

これらの取り組みにより、患者さまが落ち着いて待てる環境が整い、結果的に医療機関の評価も上がります。待合室で説明や声かけを定期的に行うことも、スタッフと患者さまのコミュニケーションを高める一助になります。外来の混雑状況を予測し、適切なスタッフ配置とICTの活用を組み合わせることで、負担を軽減しながら質の高い病院運営が可能になるでしょう。

看護スタッフや受付スタッフの順番案内とトラブル時の対応策を解説

患者さまが事前に予約をしていても予想外の事情で時間が延びると、来院した人のイライラは高まりがちです。看護スタッフや受付スタッフは、待ち時間を把握して順番をこまめに案内し、トラブルを防ぐ仕組みを整える必要があります。時間がかかるならその理由を丁寧に説明し、緊急対応など不可避な変更にも柔軟に対処できる体制を構築すると、信頼感が高まります。万が一クレームが届いたら、まずは事実確認と謝罪を素早く行い、再発防止策をチーム内で共有することが大切です。

長い待ち時間はトラブルの元?クレーム対応と改善施策

待合スペースでの不満がクレームとして表面化した際は、まずその事実を正確に把握し、患者さまに速やかに説明する対応が求められます。院内のスタッフ同士で連携し、どの段階で遅延が生じたのかを調査すると同時に、再発を防ぐ具体的な案を検討します。たとえば表記の不備や受付体制の問題が原因であれば、案内表示を刷新し、スタッフの配置を見直すといった改善が可能です。患者さま対応のプロセスを見直し、クレーム窓口を明確にすることで、問い合わせが来てもスムーズにフォローできます。待ち時間短縮も重要ですが、トラブルが発生した際の対策も事前に検討、整備することを忘れてはいけません。

待ち時間の苦情を減らすには全体の業務フローを整理し、必要に応じてオンラインシステムの導入や緊急枠の設置を検討することが大切です。

患者さまへの案内や予約システム再確認でクレームを防ぐ具体的ステップ

スタッフがこまめに案内を行い、待ち時間を明確に伝えることで、クレームの発生率は下がりやすいです。予約システムを再度点検し、無理のない時間帯予約が設定されているかを確認することも重要です。電話対応に時間がかかりすぎている場合は、自動音声応答システムを導入してスタッフの負担を抑える方法があります。さらに待合室の環境を改善し、不安を軽減する声かけを行えば、患者さまのストレスを低減できます。事前の準備と事後のフォローが徹底されていれば、トラブルの芽を大幅に減らすことが可能です。

【関連記事】病院の待ち時間が長い原因とクレーム対策

まとめ:待ち時間問題を解消して患者さまとスタッフの負担を減らすために

患者さまの待ち時間を減らすには、利用できるサービスや工夫を組み合わせることが鍵です。さまざまな方法、サービスがありますが、特に時間的メリットが大きいとされる方法は複数存在します。

- 予約管理やオンライン予約システムを積極的に活用する

- オンライン診療を利用し、患者さまの通院頻度を抑える

- 空いている時間帯を把握して診察する

- 電子処方箋やオンライン資格確認などを積極的に活用する

こうした取り組みを状況に合わせて選択すれば、患者さまとスタッフ双方の負担を軽減できます。

診療予約システム等の導入で得られる具体的な改善効果を再度確認

診療予約システムを導入すると、時間帯予約や順番予約など柔軟な登録が可能になり、混雑する時間帯を分散させやすいです。WEBやアプリで診察状況の確認ができ、LINEやメールで通知してくれるリマインダー機能も利用しやすくなります。待ち時間の有効活用がしやすいので、患者さまが無駄に待合室で過ごす時間を減らせます。さらに自動音声応答システムの導入により、スタッフの電話対応が大幅に軽減され、業務管理がスムーズになる利点もあります。

これからの外来運営を円滑化するために必要な最終ポイントを解説

外来運営を円滑に進めるためには、診療予約システムやオンライン診療の導入だけでなく、スタッフ間の連携と人員配置の再調整も重要です。緊急ケースに迅速対応できるフローづくりや、院内表示での待ち時間案内を明確にするなど、患者さまに安心感を与える取り組みが欠かせません。現状の問題点を洗い出し、看護スタッフや受付スタッフと情報共有を進めることで、大幅な改善が見込めます。予約システムの活用状況を見直し、必要があれば機能拡張やシステム変更を検討するのも有効です。今後の病院経営に向けた次の一手として、ぜひ専門家やシステムベンダーへ相談し、新たな対策を始めてみてはいかがでしょうか。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない