近年、オンライン診療の進展は、精神科医療に変革をもたらしています。特に、自立支援医療制度との組み合わせは、多忙な診療所やクリニックにおいて、患者さまの通院負担軽減と効率的なケア提供という重要な課題の解決に貢献します。

本記事では、診察のオンライン化に伴う自立支援医療制度(精神通院医療)の適用条件、申請手続き、保険・診療費の軽減ポイント、そして患者さまが安心して継続受診できる環境整備について解説します。

目次

日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた

「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。

現代医療の課題とオンライン診療への期待

近年、日本の精神科医療が直面する課題は多岐にわたります。精神疾患の有病率は増加傾向にあるにもかかわらず、特に地方や離島、あるいは都心部であっても交通の便が悪い地域に住む患者さまにとって、継続的な通院は身体的・経済的・時間的な大きな負担となっています。この通院負担が治療中断の一因となり、予後の悪化を招くケースも少なくありません。多忙な医療従事者にとって、こうした課題を克服し、効率的かつ質の高いケアを広く提供することは、現代医療における重要な責務となっています。

このような背景のもと、オンライン診療は、時間と場所の制約を超えて医療サービスを提供する革新的な手段として、精神科領域においてもその利用が拡大しています。さらに、オンライン診療の柔軟性と、患者さまの経済的負担を軽減する自立支援医療制度を組み合わせることで、「必要な人へ、必要なケアを確実に届ける」という目標をより現実的に達成することが可能になると予想されます。

オンライン診療と自立支援医療制度の仕組みと戦略的意義

オンライン診療が精神科にもたらす革新

オンライン診療は、スマートフォンやPC、タブレットといった情報通信機器を用いて、医師と患者さまが遠隔地でリアルタイムに診察を行う診療形態です。精神科領域において、この形態がもたらす最大の革新は「アクセスの向上」にあります。

- 物理的・時間的障壁の解消:患者さまは自宅などから診察を受けられるため、長時間の移動や待ち時間が不要となり、治療継続へのハードルが劇的に下がります。これは、特に抑うつ状態や広場恐怖などで外出が困難な患者さまにとって、治療開始の決定的な要因となり得ます。

- プライバシーの保護:医療機関への出入りが不要となることで、職場や近隣住民に知られることなく心のケアを受けられるため、プライバシー保護の観点からも安心感が提供できます。これは、精神科受診への抵抗感を軽減する上で非常に重要です。

- 生活環境に根差した観察:オンライン診療では、患者さまがリラックスできる自宅などの環境から接続されることが多く、医師は患者さまのより自然な様子や生活環境の一部を視覚的に捉えられる可能性があります。これは、対面診療とは異なる視点からの状態把握につながることも期待されます。

自立支援医療制度の役割とオンライン診療との親和性

自立支援医療制度(精神通院医療)は、精神疾患や精神障害の治療を継続的に行う必要がある方の、医療費(診察費、薬代など)の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

この制度は、経済的な理由による治療中断を防ぐという、精神科医療において極めて重要な役割を担っています。

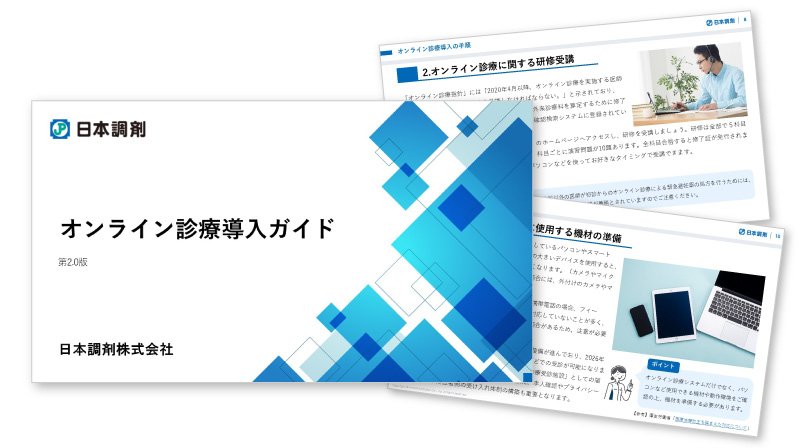

オンライン診療の普及は、物理的なバリアを取り除きましたが、自立支援医療制度は経済的なバリアを取り除く役割を果たします。特に、精神疾患の治療は長期にわたることが多いため、制度によって自己負担が原則1割(所得に応じて月額上限あり)に軽減されることは、患者さまが安心して治療に専念できるための強力な基盤となります。

【出典】厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」より抜粋

オンライン診療でも、この制度が適用されることで、患者さまはアクセスと経済性の両面で大きな恩恵を受けることが可能となり、結果として医療サービス全体の質向上と治療の連続性に大きく貢献することになります。医療機関は、この親和性を戦略的に捉え、積極的に制度の活用を患者さまに提案・支援していくべきです。

制度適用の具体的な条件と医療機関の実務

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、対象となる方や治療内容によって3つの種類があります。

- 精神通院医療

対象者:精神疾患(てんかんを含む)で、通院による精神医療を継続的に必要とする方

対象となる医療:精神疾患に関する通院、薬代、デイケア、訪問看護など(入院費用は対象外)

- 更生医療

対象者:身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方で、手術などの治療により確実に障害の除去・軽減が期待できる方

対象となる医療:身体の障害を軽減・除去するための手術や治療(例:人工関節置換術、心臓機能障害に対する手術など)

- 育成医療

対象者:身体に障害のある18歳未満の児童で、手術などの治療により確実に障害の除去・軽減が期待できる方

対象となる医療:身体の障害を軽減・除去するための手術や治療

【参考】厚生労働省「自立支援医療制度の概要」

本記事では、精神通院医療に関して説明します。

自立支援医療制度の適用条件

自立支援医療制度(精神通院医療)の適用を受けるためには、患者さまが精神疾患や精神障害(てんかんを含む)の継続的な通院治療を必要としていることが前提です。そして、その医療を提供できるのは、都道府県や指定都市から指定を受けた「自立支援医療機関」に限られます。

医療機関はまず、自立支援医療機関の指定を受ける必要があります。指定基準や申請に必要な書類は各都道府県の福祉局のホームページ等で公開されています。情報を確認し必要書類を揃えて、適切に申請しましょう。

【参考】東京都福祉局「精神通院医療|書式ライブラリ(医療)」

患者さまも自立支援医療制度の利用申請を行う必要があります。申請書や診断書をはじめとする必要書類を市区町村の窓口に提出します。

なお、自立支援医療制度による医療費の軽減が受けられるのは、自立支援医療(精神通院医療)の指定自立支援医療機関で、受給者証に記載された医療機関に限られます。

【参考】厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」

オンライン診療における保険適用の原則と注意点

オンライン診療の保険適用には、厚生労働省が定める指針とルールが存在します。医療機関は、これらのルールを厳格に遵守しなければなりません。

精神科オンライン診療においては、初診時における向精神薬の処方不可、処方日数の上限(初診は最大7日間)といった規制が存在します。医療機関は、これらのルールを事前に患者さまに分かりやすく説明し、診療計画を立てる必要があります。

【参考】厚生労働省「オンライン診療で処方を受けるに当たって注意が必要なお薬一覧」

オンライン診療を導入する医療機関は、単にシステムを導入するだけでなく、保険適用ルールや診療指針の最新情報を常に確認し、スタッフ全員がこれらを理解し遵守できる体制を維持する責務があります。

精神科オンライン診療における自立支援医療の実務手続き

自己負担上限管理票の運用

自立支援医療では所得区分に応じて、自己負担額の上限が設定されています。患者さまは医療機関で、受給者証と併せて自己負担額上限管理票を提示し、医療機関が自己負担額上限管理票を記載します。

オンライン診療での自己負担額上限管理票の取り扱いについての指針は、自治体によって異なる場合があります。自治体に確認のうえ、運用方法を定めておかなければなりません。

処方箋発行と指定薬局・自宅での薬受け取り

処方が必要な場合、診察後の薬の受け取りについても柔軟な対応が求められます。薬局でオンラインまたは対面での服薬指導が必要なため、患者さまが希望する薬局へ処方箋を適切に連携する必要があります。

患者さまが自立支援医療制度を適用するには、薬を受け取る薬局も自立支援医療の指定を受けている必要があります。病院・クリニック同様、薬局も受給者証に記載の薬局でのみ自立支援医療制度が適用になります。医療機関は、この点を患者さまへ事前に確認・説明しておくと、薬局との適切な処方箋連携や患者さまとのトラブルの軽減につながります。また、必要に応じて指定薬局の選び方や自宅での薬受け取りに関する注意点を伝えるサポートを行うとよいでしょう。

患者さまの安心を支える体制整備と情報提供の重要性

自立支援医療の継続支援と更新手続きの案内

自立支援医療制度の受給者証の有効期間は1年間です。治療が長期にわたる精神科医療において、有効期限切れは患者さまの経済的負担が突発的に増大し、治療中断につながる重大なリスクとなります。

医療従事者は、受給者証の有効期限をシステムで管理し、期限が切れる前に患者さまへ更新手続きの案内とリマインドを確実に行うサポート役を担う必要があります。再申請の手続きが漏れないよう、患者さまへの能動的な声かけとサポート体制の維持が、治療の連続性確保には不可欠です。

また、患者さまには制度の仕組みや手続きの流れ、料金軽減の具体的な事例や活用方法を、ホームページや案内資料に分かりやすく掲載することで、利用促進を図ることも重要です。

オンライン診療に関するよくある質問への対応と不安解消サポート

オンライン診療の利用拡大に伴い、患者さまやそのご家族からは、対象疾患の確認方法、薬の処方・受け取り、診療の流れ、緊急時の対応など、多くの質問や不安が寄せられます。

これらの疑問に即答できる準備と、不安を軽減するための情報提供について準備しておくとよいでしょう。

例えば、保険・制度の適用範囲を具体的に案内する詳細なQ&AをWebサイトに公開したり、緊急時の連絡体制について患者さまにあらかじめ説明することで、患者さまは安心感を覚えるでしょう。また、オンライン診療に用いるアプリやシステムの操作方法、通信不具合時の対処法など、技術的な不安や疑問にも的確に対応できるスタッフの育成とサポート体制を強化することが、医療機関の信頼性向上につながります。

まとめ:オンライン診療×自立支援医療が拓く精神科ケアの未来

オンライン診療と自立支援医療制度の活用は、精神疾患を抱える患者さまへの診療を根底から変革し、医療アクセスと継続性の問題を大きく改善する強力な手段となります。交通費や待ち時間が発生しない、外出困難な方も受診できる、感染症リスクが低減されるといったオンライン診療の利点に加え、自立支援医療制度による診療費・薬局利用料金の軽減は、患者さまの経済的・身体的負担を減らします。

医療従事者は、患者さま一人ひとりの症状と生活状況を見極め、診療計画と支援内容を最適化することが、これまで以上に求められます。今後は、制度の改定、利用アプリシステムの進化、さらに幅広い疾患やケースへの対応力、そして相談窓口の拡充などが、継続的な課題となるでしょう。

精神疾患ケアの質向上と、地域医療への貢献のため、オンライン診療と自立支援医療制度の円滑な適用体制を築いてはいかがでしょう。

オンライン診療導入ガイド

【こんな方におすすめ】

- オンライン診療の導入を検討している

- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい

- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない