医療や介護の現場では、高齢社会に伴う患者さまの増加、人材不足、業務の複雑化など、様々な課題が顕在化しています。現場の効率向上や質の高いサービス提供のため、DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入は不可欠です。これからの医療経営には、電子カルテやAI診断、オンライン予約、ITツールを活用した業務改善が求められています。

この記事では、病院や診療所で進む具体的なDX導入事例を多角的に解説します。

目次

日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた

「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。

医療DXとは何か?医療現場の効率化を実現するデジタル技術の基礎解説

医療DXは、情報通信技術の発展を背景に、医療現場の業務やサービス提供の在り方を革新するデジタル変革を意味します。日本では電子カルテシステムやオンライン診療、さらにはビッグデータ活用など、多様な分野で医療DXが導入されています。国が推進する医療DXの取り組みは、保健や介護、医薬品開発なども含めた関連機関・業界の連携、情報共有の仕組み整備を重視しています。実際に、電子カルテの導入により診療記録の一元管理が実現し、部門間や医院間で患者データの確実な連携と迅速な受診判断が可能となりました。また、オンライン診療の導入や遠隔治療ツールの発展は、過疎地や高齢地域でも質の高い診断・治療を受けられる環境の実現に貢献しています。データを適切に扱う仕組みとセキュリティ対策によって、患者さまの個人情報保護と安全性も確保されてきました。医療DXは診療の効率と質を向上させ、医療従事者の業務負担軽減や保険請求業務の短縮などにも効果を発揮しています。質の高い医療提供のためには、今後も現場へのシステム導入、データ共有、ツール開発など常に改善への取り組みが求められます。最新事例や制度も活用しながらDXを推進し、より良い医療環境を目指しましょう。

日本の医療業界を取り巻く課題とDX推進の必要性を深掘り

日本の医療業界は、少子高齢化の進展による患者数増加に対して、医師や看護師などの人材不足が深刻化しています。この現状では現場スタッフへの業務負担が大きくなり、質の高い医療サービスを持続して提供し続けることに大きな課題が生じています。加えて、医療現場では電子カルテやITツールなどデジタル技術の導入が他分野に比べ遅れています。その結果、紙媒体による作業や非効率な情報管理が依然として多く、データ活用や情報共有が迅速に行えない状況があります。不規則な勤務形態や長時間労働の影響もあり、スタッフの健康問題や離職リスクが高まるなど、運営上の問題も顕在化しています。こうした複合的な課題の解決策として注目されるのが医療DXの推進です。クラウドやAIを活用したデータ管理や遠隔治療システムの導入により、業務効率向上・業務時間短縮・医療資源の有効配分が可能となります。デジタル技術の標準化・連携も促進されることで、医療の質と安全性向上にもつながります。業界としてDXに積極的に対応し、企業や他機関・社会全体と連携した体制を作ることが不可欠です。

厚生労働省が掲げる医療DXビジョンと今後の指針

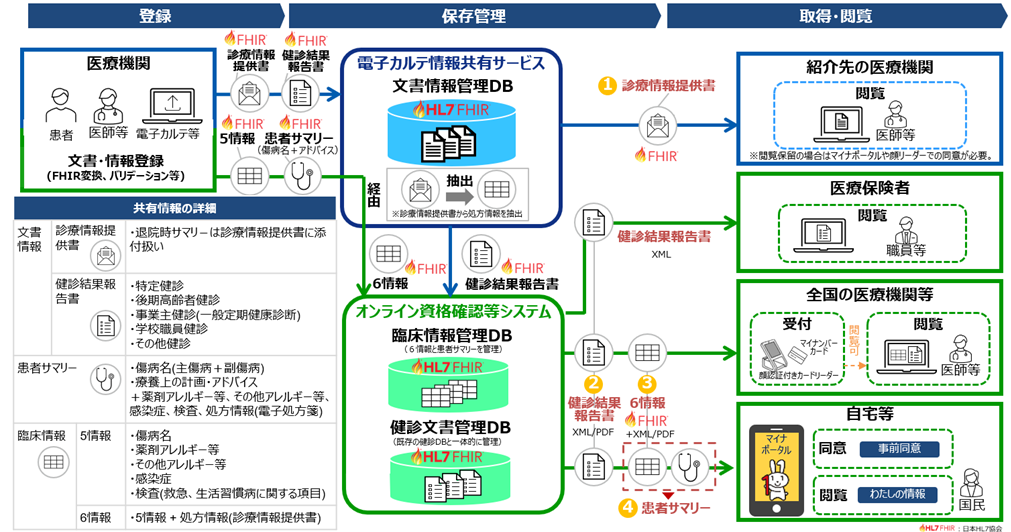

厚生労働省は、医療DXを保健・医療・介護など各分野の情報・データを最適な基盤で管理・共有し、業務効率やサービス質の向上、予防医療推進、さらには社会保障制度全体の持続性確保を目的としています。電子カルテ情報の標準化や、全国医療情報プラットフォームの構築、診療報酬請求業務のDX化など、クラウドやデジタルインフラ整備を積極的に進める方針です。厚生労働省公式サイトや「医療DX令和ビジョン2030」のなかで、情報保存の共通化・標準化や機関横断的な連携、データの安全管理が重視されています。こうした取り組みを通じて、患者さまが全国どこでも同じレベルの医療・ケアを受けられる環境整備や、人材不足の解消、医療課題の解決が期待されています。今後はシステム導入・運用支援や規則整備も進み、現場実態に応じた柔軟な対応が求められます。

【参考】厚生労働省「医療DXの概要」

病院・医療現場における具体的なDX導入事例

病院や医療現場では、さまざまなDXの導入が進行しています。医療機関では電子カルテの導入による情報の一元管理・共有が普及し、現場の効率向上やデータ入力・管理作業の軽減が図られています。患者データのデジタル化で、検査や投薬の重複防止・治療の継続性確保など適切な医療提供が可能となり、患者満足度や医療の質の向上にもつながっています。また、オンライン予約・受診システムの活用により、患者さま自身が利便性を実感できる環境が整備されてきました。

遠隔地からでも専門医の診断や治療を受けられるオンライン診療・ケアの導入は、高齢化が進む社会への対応策として有効です。医薬品業界でもデータ活用や開発プロセス短縮が拡大しています。AI問診システムやICTツールの導入で、保険請求業務や看護・介護現場の負担軽減も期待されます。今後さらに技術の高度化・標準化が進むことで、全体最適な医療サービス提供やシームレスな機関連携が実現していくでしょう。

電子カルテの共有・連携による診療効率と質向上の具体事例

電子カルテ情報共有サービスの導入として、各医療機関や薬局間で患者情報を安全かつ効率的にやり取りできる仕組みの運用が開始されています。全国規模で実現されることで、患者さまが新たな病院を受診した際にも、これまでの診療記録や投薬内容が即座に確認でき、検査や投薬の重複防止にもなります。退院後や健康診断のデータもクラウドなどを通じて共有でき、転院や引越しの際も正確な診療情報が引き継がれます。現場では多職種連携も進み、医師・看護師がリアルタイムで患者情報にアクセスしてケアの一貫性を確保でき、加えて診断や治療判断を迅速に行えるため、医療の質が向上しています。資料や紙カルテに比べ、情報の保存や管理も容易で安全性が高く、個人情報保護やセキュリティ対策も講じやすい環境です。このような仕組みの普及は、DXの主な目的である業務効率化と質の高い医療提供の両立を可能にします。今後の発展として、さらなる標準化やデータ活用の幅拡大、AIによる診断サポートとの連携など、より統合的なDXの展開が期待されています。

【参考】厚生労働省「電子カルテ情報共有サービスとは」より

遠隔診療・オンラインケア導入による高齢社会対応と課題解決事例

遠隔診療やオンラインケアの導入は、高齢化・医師不足という社会課題に有効な解決策となっています。具体的取り組みとして、オンライン診療を導入することで高齢者の患者さまやその付き添いとなるご家族および施設職員の方々、遠方の患者さまなどが専門医の診断を受けやすい体制を整えることができます。 また、外来予約や問診、診断後の処方対応・処方箋送付もデジタルで行い、患者さまは自宅近くの薬局で薬を受け取るもしくはオンライン服薬指導を利用し薬も配送にすることで、通院負担や移動時間が大幅に短縮されます。

現場にとっても、診療時間の上限設定などで業務負荷の調整や効率的なスケジューリングが可能となり、紙ベースによる管理工数を削減できます。オンラインを活用した予約や事前問診は、対面診療が難しい場合にも現場負担を軽減し、患者サービス向上に役立ちます。

こうした事例は、今後ますます高齢化が進む地域医療に不可欠なモデルとなるでしょう。また、ICTインフラ整備やセキュリティ対策も併せて進めることで、さらなるDX活用の広がりが期待されます。

【参考】厚生労働省「オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集」

AI活用による医師診断・治療支援システムの導入事例

AI問診システムの導入により、患者さまが来院前にスマートフォンやタブレットで問診を行い、AIが内容を解析して病名の候補や医師への伝達内容を整理します。これにより、医師や看護師は患者さまの症状や既往歴などを事前に把握でき、問診業務はもちろん、カルテ入力・管理の手間が大幅に削減されます。AIは個別の症状に応じて質問を工夫し、適切な診断につなげられる点もメリットです。問診から診察への情報移行もシームレスに行えるため、診療プロセスの標準化や効率化が実現でき、診断・治療の質も向上します。現場ではAI問診結果が電子カルテに自動反映されることで記載ミスや聞き漏れも予防可能です。また、業務効率が改善すれば医療従事者の負担軽減や患者さまの待ち時間短縮にも貢献できます。将来的には診断支援だけでなく、治療計画の策定やフォローアップまでAIがサポートする事例も増加していくと予想されます。このような取り組みは、医療現場のDX推進にとって重要な成功要素であり、今後の発展が期待されます。

【関連記事】医療AIの活用事例と現場の最新動向を徹底解説

看護・介護現場でのITツール利用による業務負担軽減の実践例

従来の看護・介護現場では、膨大な紙媒体の問診票や手書きカルテ・資料管理が大きな負担となっていましたが、ITツールや電子カルテの導入によって業務効率が飛躍的に向上します。電子カルテやデジタル資料管理ツールでは、患者データの一元管理とリアルタイムでの情報アクセスが可能となり、医療・介護スタッフは必要な情報を容易に閲覧・共有できる環境が実現されています。

これまで複数の紙媒体を使い分けていた業務もデジタルツールで一本化でき、時間や費用のコスト削減に直結しています。検査結果や診療履歴・ケアの記録が簡単に集約されるため、現場での情報確認や多職種連携もスムーズです。患者さま一人ひとりに最適なケアを迅速に提供できる土台が整い、現場スタッフの負担軽減・業務効率改善とともに、患者さま満足度や医療の質向上にも大きく寄与しています。

医療機関・保険会社・企業など多機関連携を促進するDX事例

多機関連携を促進する上で、医療DXの意義は非常に大きいです。日本の医療業界では、少子高齢化による医療従事者不足やデジタル化の遅れ、現場の長時間労働といった課題が山積しています。DXを活用し、医療機関だけでなく、保険会社や企業との間でデータや情報を連携・共有できる仕組みが拡大しています。

例えば、遠隔診療ツールのデータや電子カルテの標準規格への対応といった施策で、患者さまの受診歴や保険請求業務が効率的に管理されるようになり、業務の煩雑さやミスを減少させています。企業が提供する健康支援サービスや、介護機関との情報連携も拡充され、多職種・多分野間でのスムーズな業務連携が実現しています。DXを基盤に各分野で役割分担もしやすくなっており、現場の人材不足や負担軽減に資する体制整備が今後ますます重要となるでしょう。

電子処方箋導入の医療機関メリット

~オンライン診療との親和性~

【こんな方におすすめ】

- これから電子処方箋を導入したい

- 電子処方箋の仕組みを知りたい

- オンライン診療に電子処方箋を活用したい

医療DX推進における導入のハードルと乗り越えるべき課題

医療DXを現場で推進するには、導入技術・ソリューションの選定から各医療機関の状況に最適な導入ロードマップ策定まで、多角的な視点が求められます。現状、導入時には費用対効果や初期投資、人材不足、現場スタッフのITリテラシー、既存業務フローとの整合性確保といった課題が浮上します。データ活用と個人情報保護、システムインフラ整備も導入障壁になりがちです。効果的な運用には、経営層・医師・現場スタッフが一体となり推進体制を構築し、研修やサポート体制で全員が新システムを使いこなせるようにすることが不可欠となります。

具体的な解決策としては、厚生労働省の補助金や推進加算活用、医療DX推進体制整備事業などの行政支援を活用した負担軽減、ITベンダーや外部企業との連携による専門サポート導入が挙げられます。また、小規模な導入から段階的に拡張する方法やパイロットケースによる検証も有効です。医療DXは、単なるシステム刷新に留まらず、業界全体の構造改革と価値創出につながる取り組みです。常に現場最適と柔軟な課題解決姿勢で臨む姿勢が重要です。

医療データ管理・個人情報保護におけるセキュリティ対策と法的な課題

医療データのデジタル管理は効率と質を向上させますが、個人情報の機密性を保つためには高度なセキュリティ対策が必須です。クラウド基盤で病院、薬局、患者さまとの情報連携を進める一方、情報漏洩やデータ改ざんのリスクは増大します。そのため、アクセス権の厳格管理や暗号化、定期的なセキュリティ研修を徹底する必要があります。日本の法律やガイドラインに則った管理体制構築、適切な利用・保存期間の設定、違反時の迅速な対応方法も運用上欠かせません。遠隔画像診断やチャットによる情報共有を導入する際には、システムの多層防御と権限管理で高い安全性を実現するなど、システム導入時の法的責任・情報保護規則を遵守しながら、新技術を現場に適合させることが重要です。今後も医療データの価値を活かしつつ、リスク低減・現場負担軽減・患者信頼獲得のためのセキュリティ対策強化が必要です。

【関連記事】医療情報を守るサイバーセキュリティ最新対策ガイド

医療分野の人材不足に対処するDX推進策とスタッフの教育支援

医療DXの推進は、慢性的な人材不足の解決に資する要素が数多く含まれています。まず、病院のデジタルインフラを整備し、補助金や加算制度などで導入コストを軽減する取り組みが進行しています。現に電子カルテの普及率も年々向上し、システム管理・活用が現場標準となりつつあります。次に重要なのは、法規制の正しい理解とデータ標準化です。電子カルテ・遠隔医療の運営管理やデータ共有を進める際、情報漏洩や改ざんリスクに対応した体制整備が求められます。「3文書6情報」といった標準化項目の周知徹底で、機関間連携やデータ活用が円滑になります。スタッフ教育にも注力すべきであり、現場でのデジタルツール活用研修や、ツール理解を深める啓発活動、学びの機会の用意が必要です。患者へのサービス向上や現場の業務改善を後押しする形で、DXと人材・教育の両軸強化こそ医療業界の持続的成長には不可欠です。

システム導入・運用における費用対効果と初期投資のハードル

システム導入・運用時には初期投資の大きさと費用対効果の見極めが重要となります。電子カルテやAI診断支援、遠隔診療システムの導入には高額な設備投資や運用費が伴いますが、長期的には業務効率化やヒューマンエラー減少、保険請求業務の自動化などでコスト削減効果が期待できます。医療DX推進加算や補助金制度など、行政による支援策を活用することで、初期費用負担の緩和が図れる場合もあります。現場規模や運用環境に応じた段階的な投資・運用モデルを検討し、経済的なリスクマネジメントも同時に進めることが現実的です。さらに、既存のシステムとの連携やスタッフ教育の費用も加味した全体最適を意識しながら導入プランを策定することが望まれます。導入後は実績データをもとに定期的な見直しや改善を行い、最大限の投資対効果を引き出せるよう現場と経営層が連携して取り組みを進めることをお勧めします。

現場の抵抗を乗り越える組織文化の変革とリーダーシップ

医療DXの推進には、現場スタッフのIT導入への抵抗感を克服し、組織文化を変革するリーダーシップが不可欠です。新システムの導入や業務フローの変更が現場に与える心理的負担を理解し、対策として全員参加型の意識啓発や小規模な成功体験の共有が有効となります。管理職・経営層は率先して変革の意義を現場に伝え、スタッフ同士の情報共有やフィードバックの場を設ける必要があります。

ITリテラシーの格差がある場合は、段階的な研修や個別サポートを展開し現場の不安や疑問に迅速に対応する体制づくりが重要です。リーダーは変革による具体的なメリットとして、業務の効率化や業務負担の軽減—を明確に示し、モチベーション向上や協働意識を促進する役割を担います。継続的なコミュニケーションと現場課題への柔軟な対応で、現場全体が積極的に医療DXを受け入れる風土を醸成しましょう。

日本の医療DXを推進するために必要な環境・制度・今後の展望

医療DX推進のための環境整備や制度導入は、国レベルで活発に進められています。医療DX推進体制整備加算制度によって、医療機関でのデジタルシステム構築・運用への投資が下支えされています。電子処方箋やマイナンバーカードによる保険証利用の導入は、データ連携や本人確認の効率化、保険請求業務の簡素化を実現しました。こうした制度面の充実は、現場運用上の負担軽減やセキュリティの高度化、患者データの適切な管理・利用促進にも寄与します。今後は医療機関規模や地域特性に合ったカスタマイズや、現場ニーズに適用できる柔軟な制度設計が求められるでしょう。また、医療DXを常に発展させるため、デジタル技術やAI分野の研究開発支援、人材育成・教育プログラムの拡充も重要です。医療従事者がIT活用に自信を持ち、現場主導でDXを推進できる体制づくりが日本の医療をより良くする鍵になります。

【関連記事】「令和7年改定 医療DX推進体制整備加算を徹底解説!」

医療DX事例から学ぶ!現場改善のポイントと今後への期待まとめ

医療DXの現場改善には、複数の成功事例が示す通り、具体的なデータ共有やツール活用が大きな鍵を握っています。

- データ共有による診療予約の迅速な確認と現場運用の効率化

- BIツールなどを用いたデータ分析による業務時間削減・改善

- ユーザーデータの一元化で管理・請求・患者対応を一括して行える環境の実現

これらの取り組みは、システム導入や仕組み作りだけでなく、現場スタッフが積極的にIT活用に参画することで、実効性の高い業務改革が行えた好例です。医療DXの波に乗ることで、医療提供の質の向上、作業効率化、患者サービス拡充といった新たな価値を生み出すことが十分可能です。今後も制度やテクノロジーの進化を追いかけながら、各現場に最適な改善策を積極的に検討・導入していきましょう。